2025.07.03

ノートの書き方で成績が変わる!頭の良い人のノートの取り方とは

「ノートって、ただ黒板を写していればいいんじゃないの?」

実はそれ、大きな誤解です。

ノートは、自分の理解を深め、記憶を定着させるための学習ツールです。

ノートの取り方・書き方ひとつで、成績の伸び方も勉強の効率も大きく変わってきます。

この記事では、「ノートの取り方」「ノートの書き方」の基本から、授業・復習・暗記・テスト対策に活用できる具体的なノート術までをわかりやすく解説します。

ノートを取る目的は「記録」ではなく「理解と定着」

ノートを取る最大の目的は、「自分が理解し、記憶を定着させるため」。

授業中の黒板の内容や先生の話は、時間が経つと忘れてしまいます。ですが、ノートにしっかりと記録しておくことで、後から何度も復習でき、短期記憶を長期記憶に変えることが可能になります。

ただの記録に終わらせず、「思い出せる・理解できる・見やすい」ノート作りを目指しましょう。

成績が上がるノートの書き方2つのポイント

1. 丸写しではなく「自分の言葉」で書く

板書をそのまま写すだけでは、脳が働かず、記憶に残りづらくなります。

大切なのは、「授業で聞いたことを自分なりに噛み砕いてノートに書く」こと。

ノートを読み返すだけで授業の内容を思い出し、理解できるように、自分の言葉に置き換えて書くようにしましょう。

2. ノートを取る本来の目的を知る

ノートの目的は大きく2つ:

・情報の記録:授業中の内容を後から見返せるようにするため

・記憶の定着:書く・まとめるという行動自体が記憶を強化するため

ノートを取ることで、後から復習して思い出すことができるようになります。スマホで写真を撮ったり、録音したりしても記録はできますが、本記事では授業中はスマホを使えないという前提で考えます。

また、「ノートを書く」「ノートをまとめる」といった行為自体にも、視覚や聴覚で得た情報を整理することで、記憶を定着させる効果があります。

ノートを取るときにやってはいけないNG行動!

「情報の記録」「記憶の定着」という観点から、ノートを取る時にやってはいけないNG行動の例を見ていきましょう。

1枚に多くのことを書きすぎてしまう

余白が少なく、端から端までノートを文字で埋める、というのはNG行動の一つです。後から見たときにどこに何が書いているかわからないようなノートを書いてしまうと、復習する際にも時間がかかってしまいます。

見た目にこだわりすぎる

ノートを取る時に、必要以上にペンを何色も使ったり、図やグラフを必要以上に丁寧に書いたりすることは、時間の無駄です。

ノートを綺麗に書くことに必死になって授業の内容が頭に入らなかったり、重要な話を聞き逃してしまうと、記憶の定着にも影響が出てしまいます。

複数の教科・科目で同じノートを使う

複数の教科・科目、異なる目的の情報を同じノートに書くことは、後から必要な情報を探したいときに時間がかかってしまうため良くありません。問題演習用と復習用で同じノートを使うことも、同様です。

何も考えず板書をそのまま書き写してしまう

先生が話す内容や考え方の流れに注目し、「重要ポイントは何か?」を意識してノートを取るのが大切です。また、板書に書かれない先生の話す内容を適切にメモをとることも重要です。

周りと差をつけるノートの取り方と書き方!

ここからは、記憶の定着がスムーズに行えるようなノートの取り方、書き方について、具体例を交えながら解説していきます。

内容を理解しながら書く

授業の内容を理解しながら書くことで、ノートに書く内容を瞬時に整理できます。ノートを速く書くことができると先生の話を聞く余裕も生まれます。また教科書に書いてある内容は、授業の後に書くかコピーして貼ってもOKです。

理解できない箇所はあえて空白を残し後で調べたり、質問するようにしましょう。

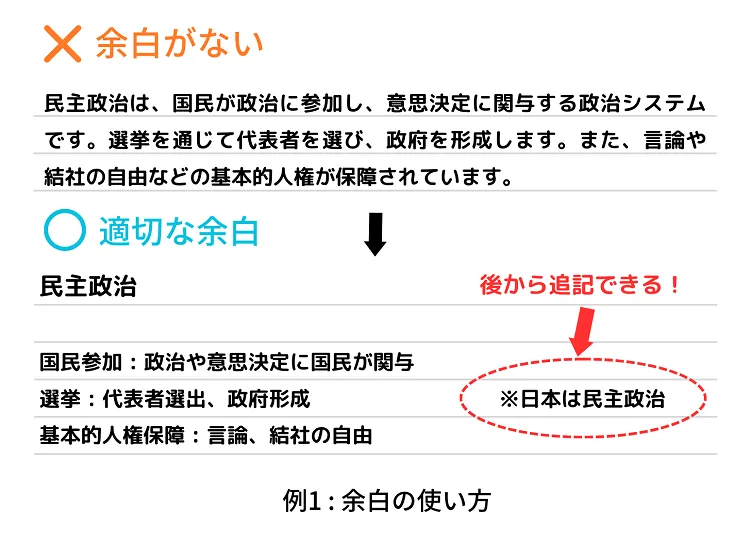

余白を適切に使う

適切に余白を使うことで、ノートに書かれた情報を捉えやすくなります。また、復習している時に気づいたことがあった場合、余白があれば情報を追加することができます。

まずは1ページ1テーマを目安にノートを書くようにしましょう。

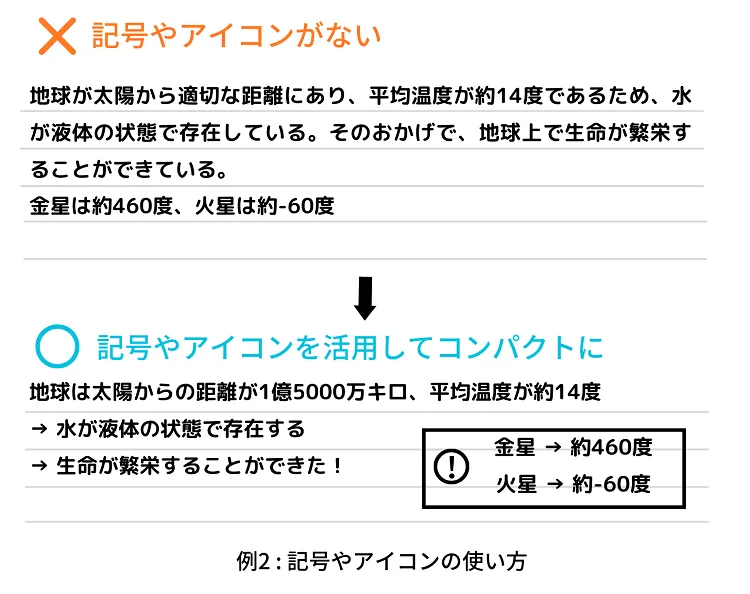

記号やアイコンを活用してコンパクトにまとめる

・→ : 因果関係

・= : 等値

など、ノートを取るうえで自分なりのルールを決め、コンパクトかつわかりやすくまとめましょう。

記号やアイコンを活用することで、情報を探すときの目印となります。また、ノートを書く時の時間短縮にもつながり、より授業を集中して聞くことができます。さらに、自然と余白が生まれるため、復習するときに読みやすいノートになります。

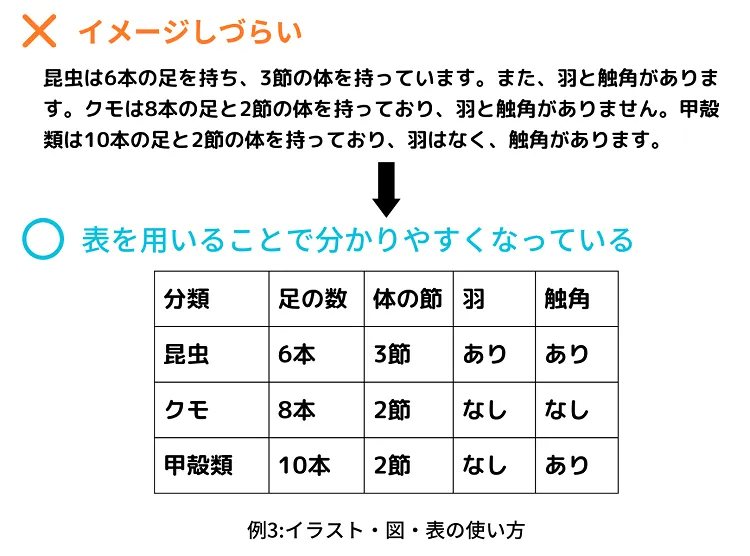

イラストや図、表を使い、視覚的に情報を捉えやすくする

イラストを活用することで、視覚的に情報を捉えることができるようになります。また、図や表に情報をまとめることで、上下左右で複数の情報の比較を容易に行うことができます。

書くのが難しい図やイラストは、無理に授業中に書くのではなく、コピーをとって貼り付けたり、後から書いたりなど、工夫をすることが大切です。

適度な装飾を活用する

重要な部分に枠線や破線を適用したり、違う色のペンで記入したりすることで、視覚的に情報を捉えやすいノートを作ることができます。

ただし、色ペンや囲みは、意味をもたせて使いましょう。

・赤:試験に出る重要語句

・青:補足・注意点

・緑:自分の疑問・ポイント

色数は3色以内に絞るのがおすすめです。

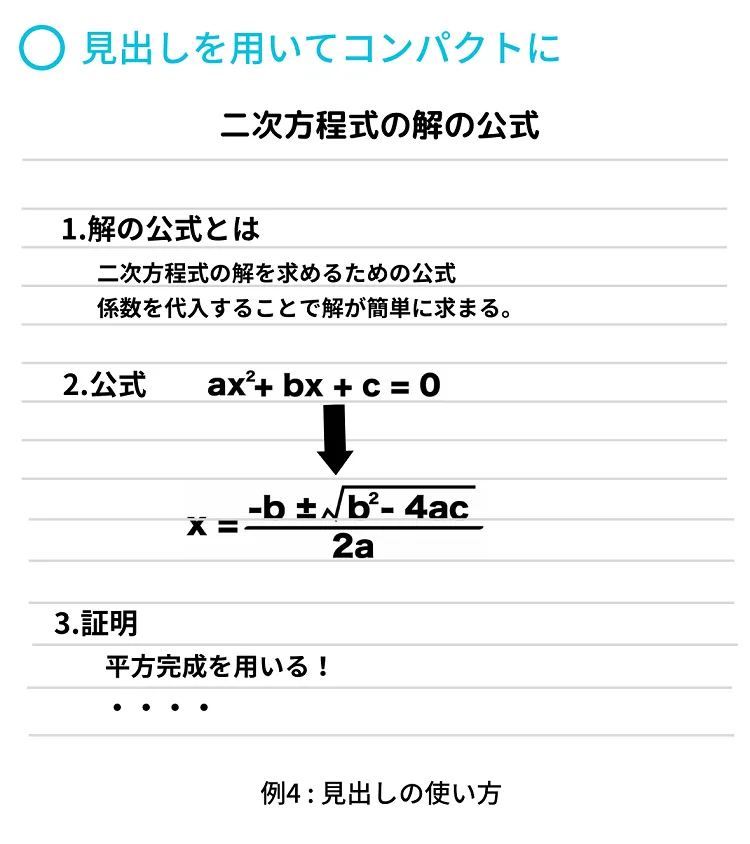

見出しを使い、階層構造を持たせる

文字の大きさやレイアウトを考え、情報に階層構造を持たせることができると良いです。

大見出しや小見出しを使って、そのページや章に書かれていることをコンパクトにまとめることで、情報としての見やすさが向上します。

付箋を効果的に活用する

後から見返したいことや、追記したいことがある場合は、付箋を活用しましょう。ノートからはみ出るように付箋を貼ると、ノートを閉じた状態でも、どこに情報があるかひと目でわかるようになります。

ただし、付箋を使いすぎると逆にわかりにくいノートになってしまうため、注意が必要です。本当に必要なところにのみ貼るようにしましょう。

頭の良い人のノートのまとめ方テクニックを紹介!

頭のいい人のノートのまとめ方について、いくつかの有名なテクニックをご紹介します。ノートをまとめる時に使えそうなものがあれば、取り入れてみてください。

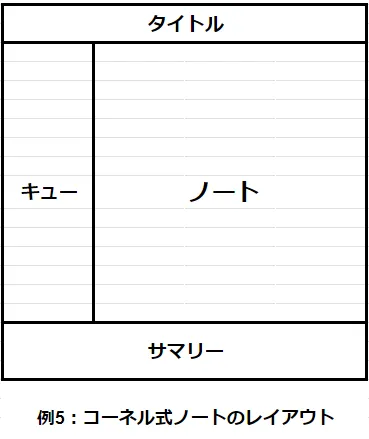

コーネル式ノート

コーネル式ノートは、効果的なノートのまとめ方の一つで、学習や研究において、情報を整理し、理解を深めるのに役立つとされている手法です。コーネル大学の教授が1960年代に開発したことから、このように呼ばれるようになりました。

コーネル式ノートの基本的なレイアウトは以下の通りです。タイトルを書いた後、ページを3つのセクションに分けます。

・ノート欄:授業中に内容をメモ

・キーワード欄:要点・疑問点を整理

・サマリー欄:ページ全体の要約を書く

ノートの内容は可能な限り簡略化して書き溜めることです。箇条書きや記号・図を使い、余白を多く使いましょう。

キューにはノートの内容を見直し大切なキーワードや疑問点を記入します。

サマリーには、ページの内容を自分の言葉でまとめます。あとから見直したときにひと目でページの内容がわかるようにすることが重要です。

「キュー」のキーワードや疑問点を見て、自分が理解しているかどうかを確認しながら、「ノート」や「サマリー」を見直すことで、効果的な復習を行うことができます。

苦手ノート

苦手ノートも効果的なノートのまとめ方の1つで、いつも間違えたり、迷ったりする内容をまとめておくノートです。

「できない」をそのままにせず、「できる」に変えることに集中できる、効率重視の学習ツールです。

例えば毎日の終わりに苦手な部分のみを復習し、克服したと思ったら苦手ノートから消していくことで、成長を実感することができます。

まとめ

ノートを取る目的は、自分の理解を深め、記憶を定着させること。

ただ写すだけの受動的なノートではなく、「思い出せる・理解できる・見やすい」ノートを目指しましょう。

毎日の授業の中で少しずつノートの取り方を工夫すれば、自然と成績にも変化が現れます。

お子さまの勉強の質を高めたい方は

明光義塾では、ノートの書き方をはじめ、勉強の進め方や、勉強計画の立て方など、学習の質を高めるための豊富なノウハウを持っています。お子さまの抱える課題に向き合いながら、効率的な勉強を行えるようサポートできます。

お子さまの現状の課題を知りたい方、お子さまの更なる成長をお考えの方は、ぜひ一度お近くの明光義塾までお気軽にご相談ください。

明光義塾は教室数・生徒数No.1の個別指導塾!

この記事を家族や友人に教える

あわせて読みたい記事

-

模試の勉強法とは?模試の成績の上げ方・年代別の受験への活かし方を紹介

2025.07.18

模試は志望校合格のための“羅針盤”とも言える存在です。しかし、「模試って結局どう活用したらいいの?」「成績がなかなか伸びない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、模試...

-

作文の書き方|小中学生向けにコツと例文+原稿用紙の正しい使い方をわかりやすく解説!

2025.07.03

作文が苦手という方は多いです。「何を書いていいかわからない」「うまく書けない」といった悩みの多くは、書き方のルールや型を知ることで解決できます。この記事では、作文の書き方を4つのステップでわかりやす...

-

【無料テンプレート付き】勉強計画の立て方|効率的な学習を実現する勉強計画表とは?

2025.07.03

「勉強しなきゃ」と思っても、いざ机に向かうと何から始めればいいかわからない…そんな経験はありませんか? 実は、成績アップに欠かせないのが“計画的な学習”です。 目標に向かって着実に前進するに...

タグ一覧

おすすめ記事

-

作文の書き方|小中学生向けにコツと例文+原稿用紙の正しい使い方をわかりやすく解説!

2025.07.03

作文が苦手という方は多いです。「何を書いていいかわからない」「うまく書けない」といった悩みの多くは、書き方のルールや型を知ることで解決できます。この記事では、作文の書き方を4つのステップでわかりやす...

-

【無料テンプレート付き】勉強計画の立て方|効率的な学習を実現する勉強計画表とは?

2025.07.03

「勉強しなきゃ」と思っても、いざ机に向かうと何から始めればいいかわからない…そんな経験はありませんか? 実は、成績アップに欠かせないのが“計画的な学習”です。 目標に向かって着実に前進するに...

-

【小論文の書き方】構成・テクニックを例文付きで解説!高校生向け完全ガイド

2025.06.26

「受験科目に小論文があるけれど、どうやって書けばよいかわからない」 というように、小論文に苦手意識をもつ高校生は多いのではないでしょうか。 小論文には書き方や構成の仕方...

-

自主学習のネタの決め方・ノートの書き方を解説!

2025.05.29

学校から自主学習をするようにと言われて、「何をすればいいの?」「進め方があってるのか不安」と悩まれているご家庭も多いことでしょう。 そこでこの記事では、そもそも自主学習をする目的、ネタの探し方・決め...

-

定期テスト(中間テスト・期末テスト)の勉強はいつから始める?高得点を狙える勉強法とは

2021.02.22

定期テストの勉強はいつから始めていますか?定期テストの結果は、1年の成績を大きく左右するうえ、内申にも直結します。そのため受験を視野に入れた勉強では、学力を高めることと同時に、定期テストで高...