2014.04.23

小学生のゲーム時間はどれくらい? 無理なくルールを決めて守らせる方法とは

小学生のお子さまが長時間ゲームで遊んでいると、勉強がおろそかになっていないか、心配になる保護者も多いでしょう。お子さまのゲーム時間は、どのくらいが適切なのでしょうか。

明光義塾では保護者に対し、お子さまの家庭でのゲーム利用状況に関してアンケートを実施(2014年)しました。本記事では調査データをもとに、適切なゲームの利用時間とルールの作り方、お子さまが自主的にルールを守れるようになる方法を解説します。

お子さまのゲームに関するアンケート調査

「お子さまのメディア利用時間」と「ゲームに関するルール」についてのアンケート調査の結果から、それぞれの家庭の状況を以下にてご紹介します。

お子さまがゲームをする時間はどれくらい?

まず、「お子さまのメディアの利用時間」についてのアンケート結果をみると、テレビ、ゲーム、携帯電話やパソコンのなかで利用する割合が多いのは平日、休日ともにテレビということがわかりました。食事中や就寝前の団らんの時間にテレビがついている家庭も多いかもしれません。

お子さまのゲーム時間については、平日・休日ともに「0時間」との回答も4割ほどみられるため、利用する家庭とそうでない家庭に分かれています。なお、平日に3~4時間程ゲームを行っていると回答した方はいませんでしたが、休日になると11.5%のお子さまが3~4時間程ゲームを行っていると回答しています。この結果から、ゲームを行う一部のお子さまは、平日よりも休日のほうが遊ぶ時間が長くなる傾向にあることがうかがえます。

また、近年、さまざまなゲーム機が世に出回っていることもあり、ゲームにかける時間が増えてきています。

一方、携帯電話やパソコンについては平日と休日で利用時間が変動しており、平日は全く利用しないお子さまも休日には利用していることがわかります。休日には1時間以上利用するお子さまが約8割いるという結果になりました。

アンケートに寄せられたコメントからは、とくにゲームや携帯電話の利用にはお子さまとのルール作りが必要という意見が多くありました。

下の調査で近年のお子さまの1日のゲーム時間を紹介しています。ぜひあわせて参考にしてください。

出典元:「全国学力・学習状況調査」

(https://www.nier.go.jp/22chousakekkahoukoku/22summary.pdf)

ゲームに関するルールは?

それぞれの家庭ではどのようなルールのもとにゲームを利用させているのでしょうか。調査したアンケート結果によると、「1日1時間と決めて、必ず守ってもらっている」「土日のみ、1回40分を1日2回と決めて兄妹で時間の管理をしている」など、ルールの内容は利用時間に関する声が多くありました。

また「ゲーム機は親のものだから、使うときは親にお金を払う決まりになっている」「時間超過した場合は次回の利用時間を超過分だけ少なくする」など、ゲーム依存に陥ることのないように独自のルールを作り、ゲームの利用時間をコントロールする工夫している家庭もいるようです。

家庭でのルール作りは、お子さまが守れそうな内容や負担にならない程度の決まりにするとお子さまがスムーズに理解することがわかります。また、ルールを守るために「なぜルールが必要なのか」を親子で話し合うことも大切でしょう。保護者としても、お子さまの成長とともにルールの内容を柔軟に更新していく必要があります。

小学生のゲームは何時間までにすべき?

小学生のゲームの利用時間は、何時間が適切なのでしょうか。ここからは、ゲーム時間と学力の関係性、長時間利用することで起こり得るリスクについても解説します。

ゲーム時間と学力の低下は比例している?

国立教育政策研究所が2021年5月27日(木)に行った「全国学力・学習状況調査」では、小・中学生を対象に「普段(月曜日から金曜日)、1日当たりどれくらいの時間、テレビゲーム(コンピュータゲーム、携帯式のゲーム、携帯電話やスマートフォンを使ったゲームも含む)をしますか。」という質問をしたところ、以下のような回答があったと発表しています。

出典元:「全国学力・学習状況調査」

(https://www.nier.go.jp/21chousakekkahoukoku/21summary.pdf)

小学生の回答は、「全くしない」が7.4%、「1時間より少ない」が16.6%、「1時間以上、2時間より少ない」が26.8%、「2時間以上、3時間より少ない」が20.3%、「3時間以上、4時間より少ない」が13.4%、「4時間以上」が15.4%という結果がでています。1日に1時間以上テレビゲームをしていると答えた児童生徒は、75.9%おり、小学生の約8割が平日に1時間以上ゲームをしていることがわかるでしょう。

さらに、回答した小学生の国語と算数の平均正答率を調査したところ「全くしない」と答えた児童生徒が国語・算数ともにもっとも正答率が高く、続いてゲームの利用時間が少ない順で正答率が高いという結果がでています。もっとも正答率が低かったのは、ゲームの利用時間が「4時間以上」の児童生徒という結果になりました。調査データから、ゲームの利用時間と学力の低下は比例していることがうかがえます。

長時間のゲームは依存症のおそれ

先述の調査データから、長時間にわたってゲームを利用する小学生が多くいることがわかりました。生活の身近にあるゲームですが、その中毒性には病理的な側面があることも知っておく必要があります。

WHO(世界保健機関)では2019年5月、ゲームに熱中し、利用時間などを自分でコントロールできなくなり、日常生活に支障がでる症状のことを「ゲーム障害」として、国際疾病分類に加えました。ゲーム障害を発症するとゲーム優先の生活となり、社会や家族、職業などに著しい問題を引き起こしているにもかかわらず、ゲームをやめることができなくなってしまいます。

小学生がゲーム障害となると、生活サイクルが乱れて朝起きられない、十分な食事をとらないといったことが起こり、不登校となってしまうケースも考えられます。お子さまの健全な精神を保つためにも、自身で自制できるように保護者がサポートすることが重要です。

ゲームを1日1時間以内にする

先ほどご紹介した調査データから、ゲームの利用時間が1日1時間を超えると成績が下がる傾向にあることが明らかになりました。その結果、小学生のゲーム利用時間は1時間以内が適切ということがわかります。

同調査によれば、児童生徒の75%以上が1時間以上ゲームをしているという結果もでています。一方、明光義塾においては4割を超える生徒が1日のゲーム利用時間を「0時間」と回答しており、有意義な時間の使い方ができていると考えられるでしょう。

出来事ではなく、「何時まで」と終了時間を決める

ゲームの終わるタイミングを「お風呂に入るまで」などと出来事でゲーム時間を決めるのは避けましょう。

お子さまがわざとゲーム時間を伸ばして、お風呂に入るのを遅らせることがあります。そうなると、生活習慣に悪影響を及ぼし、学校の授業にまで支障をきたす可能性があります。

小学生のゲーム時間を無理なく抑える方法

小学生のゲーム利用時間を無理なく抑えることはできるのでしょうか。以下では5つの方法をご紹介します。

話し合ってお子さま自身に決めさせる

家庭でのルールは保護者が一方的に押しつけるのではなく、お子さまと一緒に話し合い、自主的に守れるものを作りましょう。遊びの時間にかかわらず、ルールは自ら決めたほうがきちんと守ることができます。保護者がルールを強制することで、お子さまの自主性を損なうなど、教育の観点でも弊害が多くなってしまいます。

お子さま自身にルールを決めさせ、自主的に守らせるには、まずは保護者が、なぜゲームのしすぎがよくないのか、をきちんと説明できる必要があります。さらに、ルールを守れなかった場合の対処についても話し合いで決めるようにしましょう。罰則を課すよりも、次回から守るための再発防止策を一緒に考えるようにします。

ペナルティーを科すのではなく、自然に守れるように時間制限機能などを利用する

お子さまがルールを守れなかったときに、頭ごなしに叱りつけたりゲーム機を取り上げたりしては、親子の信頼関係を損ないかねません。ゲームのしすぎが原因で勉強へのモチベーションを落としてしまっては、せっかくルールを設けた意味がなくなってしまいます。

ペナルティーを科すのではなく、再発防止策を一緒に考え、お子さま自身が自主的にルールを守れるような仕組みを導入することがおすすめです。スマートフォンのアラームやゲームの利用時間制御機能を持つアプリを活用して利用時間を意識させると、無理なく気持ちを切り替えることができ、ゲーム時間も自然と減らすことができるでしょう。

ゲーム以外の楽しいことを増やす

ゲームの利用時間を制限できたとしても、代わりにテレビを観ているようでは意味がありません。明光義塾で行った調査結果でも、平日・休日ともにゲームよりもテレビの利用時間のほうが長いことがわかっています。

ゲームやテレビ以外にも楽しいことがあるとわかれば、ゲームを利用する時間は抑えやすくなります。ゲームやテレビ以外の遊びや趣味を教える、友だちと外で遊ばせる、一緒に外出するなど、楽しいことを見つけられるように保護者がサポートしてください。カードゲームやプログラミングなど、ゲーム要素がありながら知育になることをすすめてみるのもよいでしょう。

ゲーム感覚で勉強を行う

ゲームの中毒性の本質は「目標達成による報酬系の刺激」によるものです。この性質をあえて利用し、お子さまがゲーム感覚で勉強できるようにすることもおすすめです。

インターネットで検索すると、ゲーム方式を取り入れた学習アプリが多く存在します。なかには無料のものもあるため、お子さまの能力と興味を惹いたアプリを試してみるのもおすすめです。保護者が必ずお子さまに安心して利用させられるものかどうかを事前に確認してください。

例えば、テストを100点からの減点方式ではなく、0からスタートする加点方式と捉え、「勉強は点取りゲーム」と楽しく感じられるようになれば、自主的に勉強するお子さまになるでしょう。

習い事に通わせる

限られた時間を有効活用できるように、習い事に通わせるのもよい方法といえます。子どもが意欲をもって続けられる習い事を選ぶことが重要でしょう。ゲームが好きであれば、ゲームを自分で作れるようになるプログラミング教室もおすすめです。

ほかには、学習塾へ通わせることも有効な手段です。学習塾を選ぶ際は、お子さまの学習レベルや目標に合わせられ、勉強習慣を身につけさせるためのサポートができる個別指導塾を選ぶとよいでしょう。

まとめ

小学生の75%以上が平日1日1時間以上ゲームを利用していることがわかりましたが、同時に国語と算数の平均正答率はゲームの利用時間が長いほど下がっていることも理解できたと思います。

ゲームの利用時間に関する家庭でのルール作りには、保護者が強制することなくお子さま自身が納得して守れる工夫が必要です。それだけでなく、趣味や習い事などゲーム以外のことに興味が向くよう働きかけることも大切でしょう。

ゲームの利用時間を減らし、学習時間を増やす習い事として学習塾は有効な手段の1つです。個別指導の明光義塾であれば、勉強の取り組み方を含め、家庭での過ごし方についても、ご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。

この記事を家族や友人に教える

あわせて読みたい記事

-

新学期によいスタートを切るための準備とは?持ち物から勉強法まで解説

2020.02.12

長い休みが明けて迎える新学期には、宿題や筆記用具など準備することがたくさんあります。なかには、新学期に対する不安から学校に行きたくないと思う子どももいるでしょう。お子さまの不安を解消してポジ...

-

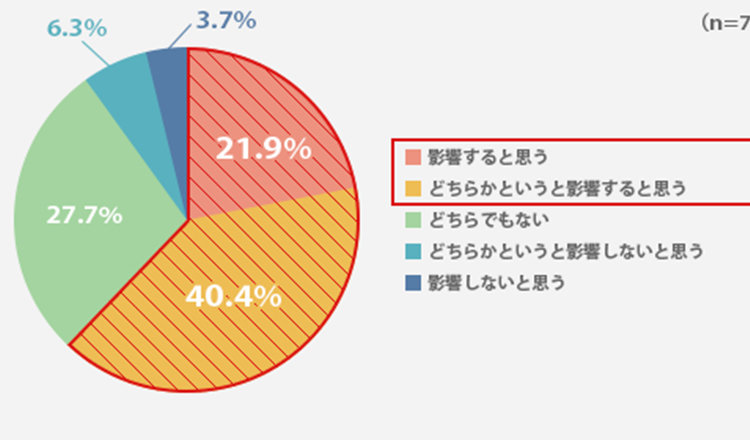

友人関係に影響する!? お子さんの身だしなみに関するアンケート結果

2019.09.18

編集担当 みなさんは、お子さんの身だしなみチェックをしていますか? 小・中学生ともなると「自分で身だしなみくらいは整えてほしい」と思いつつ、気になると...

-

小学生の自由研究おすすめテーマ15選|簡単&10分でできる面白いアイデアと進め方

2025.07.29

ほとんどの小学校で夏休みの宿題として出される自由研究。 自由研究は何をすればよいのか定まっていない分、「テーマが決まらない」、「何をしたらいいの?」と悩んでいるうちにどんどん夏休みが終わりに近づいて...