2025.07.03

作文の書き方|小中学生向けにコツと例文+原稿用紙の正しい使い方をわかりやすく解説!

作文が苦手という方は多いです。「何を書いていいかわからない」「うまく書けない」といった悩みの多くは、書き方のルールや型を知ることで解決できます。この記事では、作文の書き方を4つのステップでわかりやすく解説します。例文や原稿用紙の使い方も紹介するので、苦手な方はぜひ参考にしてみてください。

この記事を参考にすれば、作文が苦手な人も、自信を持って作文に取り組むことができるようになるはずです。

ステップ1:テーマを決める

作文を書くとき、まず悩むのが「テーマ選び」。特別な体験やすごい出来事を書く必要はありません。日常生活の中で感じたこと、うれしかったこと、悔しかったことなど、身近な出来事で十分です。

例:

・家族と過ごした時間

・学校でのクラブ活動

・読んだ本から学んだこと

「なぜそれを書きたいと思ったのか」を一言添えるだけで、作文のテーマとして成立します。

タイトルは最後に決める

タイトルは本文を書き終わった後に決めましょう。文章を書き始める前にタイトルをつけてしまうと、タイトルにとらわれて文章に広がりがなくなってしまう可能性があります。文章を書き終わった後であれば、本文の内容をもとに適切なタイトルをつけることができます。

ステップ2:構成を考える(導入・本論・結論)

作文のテーマが決まれば、つぎにそれを元に構成を考えます。作文の構成を考えることで、全体感が整理され、読みやすい作文を書きやすくなります。ここでは、導入、本論(理由・根拠)、結論の3つのブロックを用いて、構成を考えるポイントを紹介します。

・導入

導入では、テーマを紹介し、読者の興味を引くような文章を書くことが大切になります。導入を書く際には、簡潔にテーマを述べ、後に続く文章の内容を伝えましょう。

具体的にはいつ、どこで、どんな出来事だったかを書きます。

例:

去年の夏、私は家族とアメリカへ旅行しました。現地の人々と関わる中で、日本との文化の違いをいくつも感じました。

・本論(理由・根拠)

本論では、テーマに対する自分の意見や考えを根拠とともに説明します。論点ごとに段落を分けて整理し、それぞれの論点に対して具体的な根拠や例を挙げることで、説得力のある文章が書けます。

例:

アメリカでは、知らない人にも笑顔で挨拶をするのが自然で、最初は戸惑いましたが、すぐに気持ちが和らぎました。

また、レストランではチップを渡すのが当たり前で、サービスへの感謝を行動で示す文化があることに驚きました。

さらに、集合時間に遅れても気にしない人が多く、日本の時間に厳しい文化との違いを感じました。

・結論

結論では、理由・根拠で述べたことを踏まえて、最後に自分の意見や考えをまとめます。結論は読者に印象に残るように、簡潔かつ強調することが大切です。

例:

この旅行を通じて、文化の違いは驚きだけでなく学びでもあると感じました。これからも異なる文化に触れ、自分の視野を広げていきたいです。

ステップ3:構成に沿って内容を具体化する

構成(導入・本論・結論)を考えたら、各パートに何を書くかを具体的に考えていきましょう。 たとえば「導入」ではいつ・どこで・どんなことがあったか、「本論」では感じたことやその理由、「結論」では何を学んだかを整理します。箇条書きにするのもおすすめです。 こうした下準備をすることで、実際に書くときに迷わず、すっきりとした作文になります。

構成ごとに文字数を割り当てる

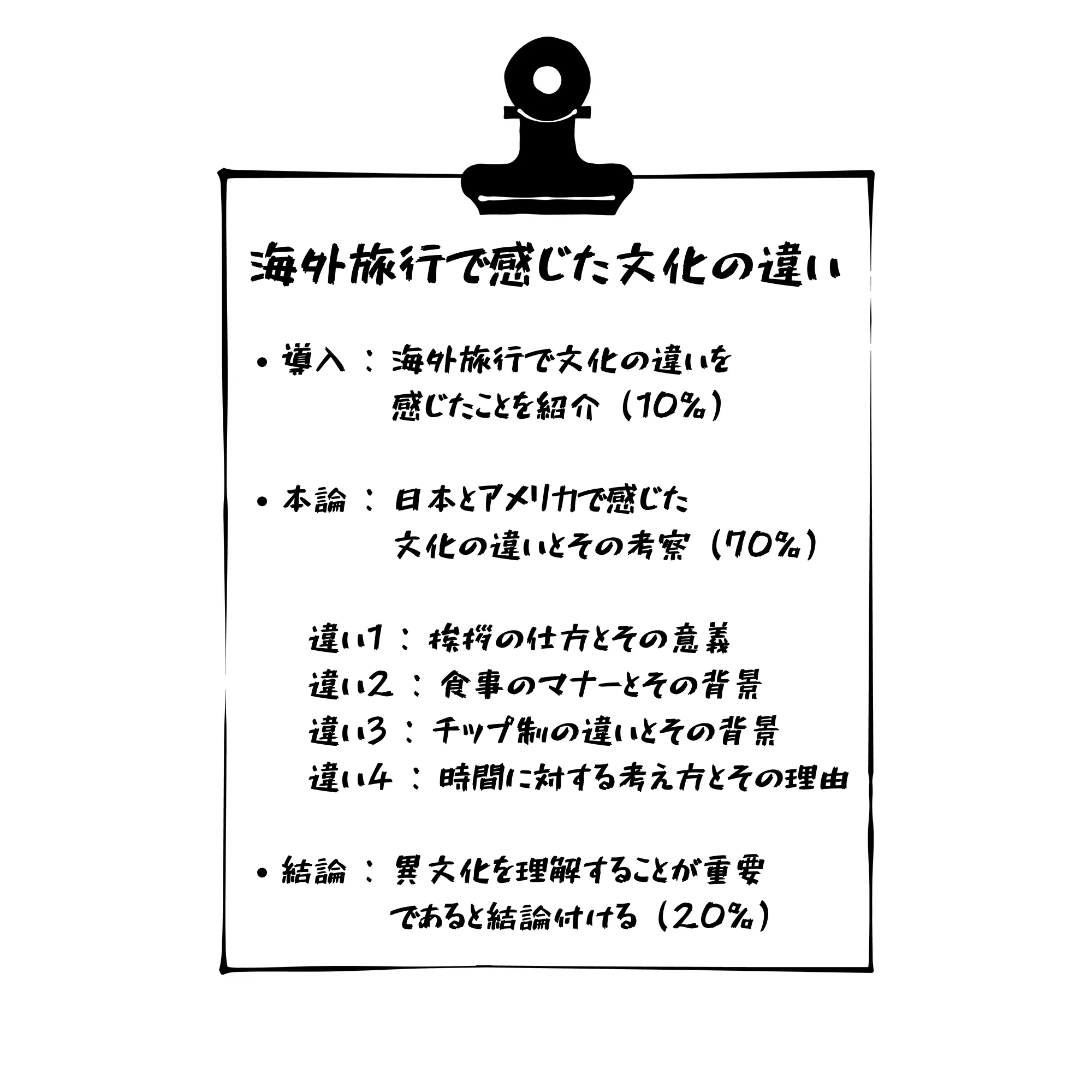

文章のバランスを保つために、各部分に割り当てる文字数をあらかじめ決めておくことがおすすめです。導入、本論(理由・根拠)、結論にそれぞれ10%、70%、20%の文字数を割り当てるとバランスがよい文章になることが多いです。「海外旅行で感じた文化の違い」をテーマに構成を考えてみましょう。

「海外旅行で感じた文化の違い」の場合:

・導入:海外旅行で文化の違いを感じたことを紹介(全体の10%)

・本論(理由・根拠):日本とアメリカで感じた文化の違いとその考察(全体の70%)

- 違い1:挨拶の仕方とその意義

- 違い2:食事のマナーとその背景

- 違い3:チップ制の違いとその背景

- 違い4:時間に対する考え方とその理由

・結論:異文化を理解することが重要であると結論付ける(全体の20%)

ステップ4:文を整える・見直す

構成通りに書けたら、最後は見直しです。以下の点に注意していきましょう。

文末の「です・ます」、「だ・である」口調の統一

「です・ます」「だ・である」が混在しないようにします。

主語述語の関係をチェック

意味が通じるように確認します。

私の将来の夢は、プロ野球選手になりたいです。

「私の将来の夢」が主語で、「なりたいです」が述語になるので、意味が通じません。この文を正しく修正すると以下のようになります。

「私の将来の夢は、プロ野球選手です。」「私は、プロ野球選手になりたいです。」

1文が長くなりすぎないように、句読点を使いましょう

1文が長くなりすぎないように、必要に応じて区切りましょう。

句読点を正しく使うことで、文章が読みやすくなります。適切な場所で文を区切り、意味のまとまりを明確にしましょう。

被修飾語と修飾語の距離

修飾関係の2つの単語が離れすぎていると、文章の意味がわかりにくくなります。

きれいな母が作ったブローチ

この文で「きれいな」は「ブローチ」を修飾しているとします。しかし、この2単語の距離が遠く、読み手によっては「きれいな」が「母」を修飾していると受け取ってしまいます。修飾語は適切に近く表現して誤解のない内容にしましょう。

「母が作ったきれいなブローチ」

文法や表現をチェック

誤字脱字や文法の誤りがないか確認しましょう。また、同じような表現の繰り返しや、わかりにくい言葉があれば、適切な言葉に置き換えましょう。

一貫性と論理性の確認

文章全体の筋が通っているか、論理的であるかを確認し、必要な場合は構成や内容を見直しましょう。特に、主張や意見が明確に示されているか、理由や根拠が適切に書けているかをチェックしましょう。

適切な文字数

最低字数の指定がない場合、400字以内であれば360字以上、800字以内であれば720字以上というように最大文字数の9割以上を書くことがよいとされています。

見やすい字で書く

HB以上の濃さの鉛筆を使い、漢字の点や画をはっきりときれいに書きます。また、文字を消すときは消しゴムを使ってしっかりときれいに消しましょう。乱暴な字などは先生によいイメージを与えないこともあるので丁寧に書くことを心がけましょう。

著作権について

作文で他人の言葉や考えを引用する場合、著作権を尊重する必要があります。出版されている本や学者が書く研究論文などは、分野ごとに決められた引用ルールに従って引用が行われています。学校の課題による作文では、学校の先生の指示に従いましょう。

作文での原稿用紙の使い方

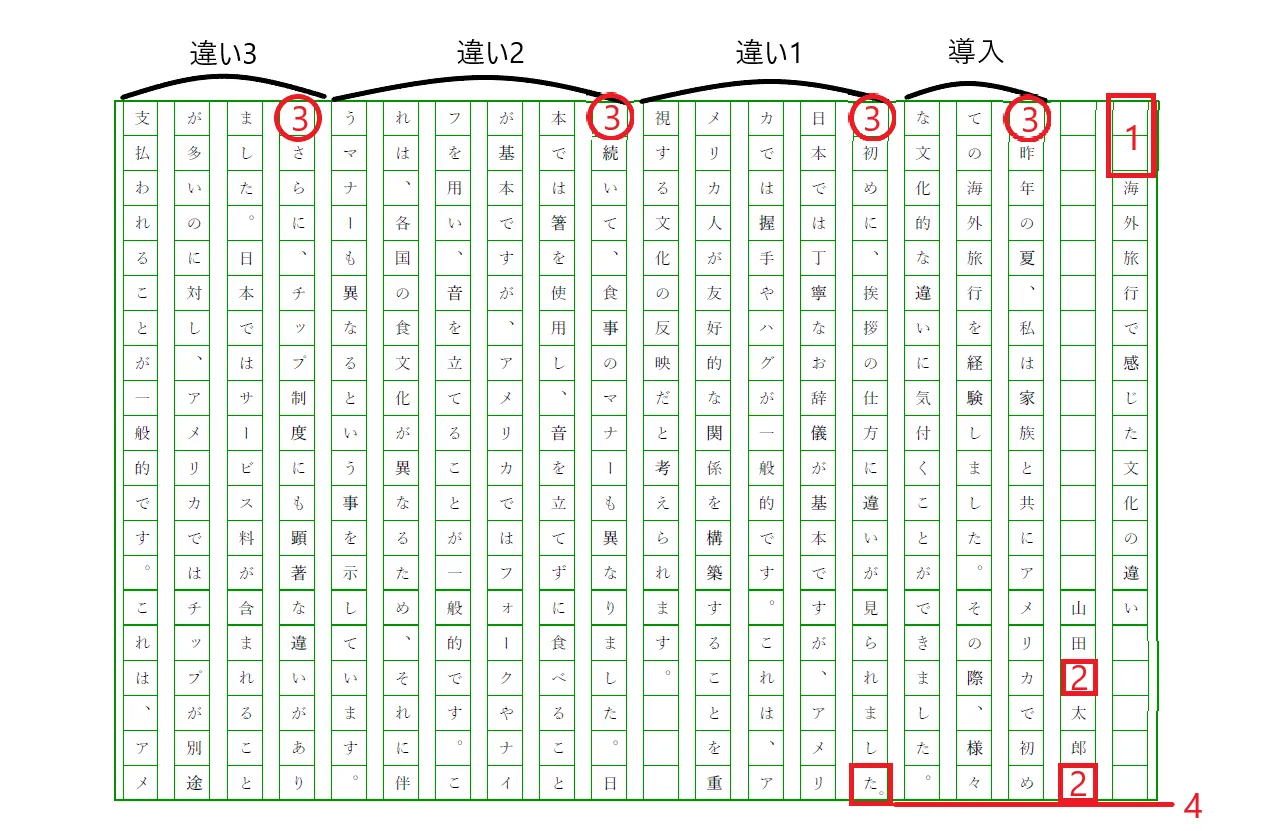

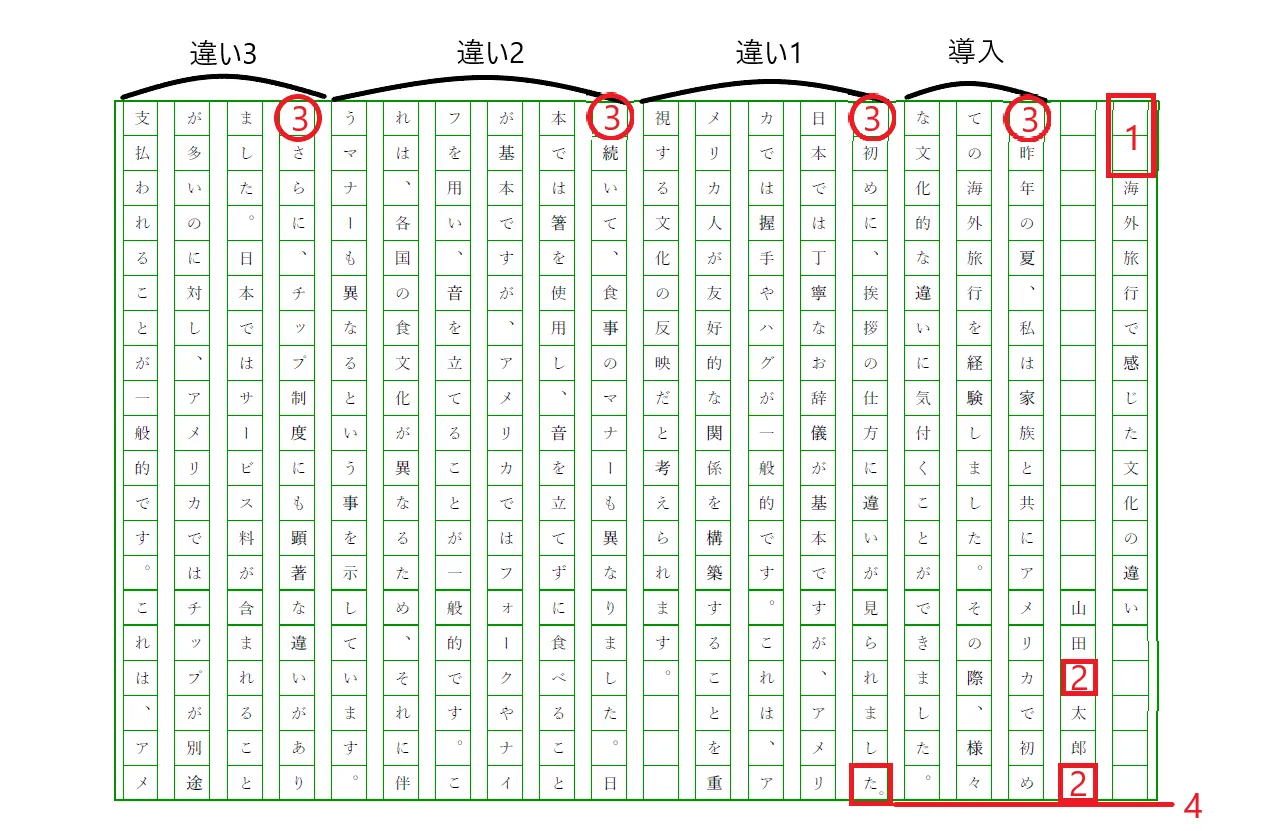

原稿用紙の使い方やマスの空け方をマスターし、かぎかっこの使用も正確に行いましょう。これにより、文章が整然とし、見栄えがよくなります。「海外旅行で感じたこと」の作文例を用意しました。作文例をもとに順番に確認していきましょう。

1. 一番右の行にタイトルを書きます。題名は、上を2マス空けて書き始めます。

2. 二行目に名前を書きます。名前は、下が1マス空くように書きます。また、名字と名前の間は1マス空けます。

3. 段落が変わる際には、改行を行い、新しい段落の始めに1マス空けて文章を開始します。これにより、段落の区切りが明確になり、読者にとって理解しやすくなります。

4. 句読点(「。」や「、」)は、1マスの右上に書きます。ただし、句読点は、行のはじめに書くことはできません。行の最後で句読点がくる場合は、最後のマス目に文字といっしょに書きます。

5. かぎかっこ(「」)を使用する際には、改行を行い、1つ目のマスにかぎかっこ(「)のみを書き、文章を始めます。また、終わりの句点(。)とかぎかっこ(」)は、同じマスに書きます。会話文のあとに続ける文は、原則として行を変えて書きます。それが段落の変わり目でない場合1マス空ける必要はありません。

6. 次のページに進む場合、ページの始めのマスを空ける必要はありません。

まとめ

この記事では、作文の書き方やコツを例文で紹介し、ルールや気をつけるべきポイントを確認しました。型を学び、ルールを守ることで誰でも上手に作文を書くことができるようになります。テーマの決定、構成の考慮、ルール、そして見直しの仕方を自分のものにし、作文力を磨いていきましょう!

明光義塾では作文や小論文の指導を行っております。 作文や小論文に自信がない場合やサポートが必要な場合は、お近くの明光義塾までお気軽にご相談ください。

この記事を家族や友人に教える

あわせて読みたい記事

-

模試の勉強法とは?模試の成績の上げ方・年代別の受験への活かし方を紹介

2025.07.18

模試は志望校合格のための“羅針盤”とも言える存在です。しかし、「模試って結局どう活用したらいいの?」「成績がなかなか伸びない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、模試...

-

ノートの書き方で成績が変わる!頭の良い人のノートの取り方とは

2025.07.03

「ノートって、ただ黒板を写していればいいんじゃないの?」 実はそれ、大きな誤解です。 ノートは、自分の理解を深め、記憶を定着させるための学習ツールです。 ノートの取り方・書き方ひとつで、成績の伸び方...

-

【無料テンプレート付き】勉強計画の立て方|効率的な学習を実現する勉強計画表とは?

2025.07.03

「勉強しなきゃ」と思っても、いざ机に向かうと何から始めればいいかわからない…そんな経験はありませんか? 実は、成績アップに欠かせないのが“計画的な学習”です。 目標に向かって着実に前進するに...

タグ一覧

おすすめ記事

-

【無料テンプレート付き】勉強計画の立て方|効率的な学習を実現する勉強計画表とは?

2025.07.03

「勉強しなきゃ」と思っても、いざ机に向かうと何から始めればいいかわからない…そんな経験はありませんか? 実は、成績アップに欠かせないのが“計画的な学習”です。 目標に向かって着実に前進するに...

-

【小論文の書き方】構成・テクニックを例文付きで解説!高校生向け完全ガイド

2025.06.26

「受験科目に小論文があるけれど、どうやって書けばよいかわからない」 というように、小論文に苦手意識をもつ高校生は多いのではないでしょうか。 小論文には書き方や構成の仕方...

-

自主学習のネタの決め方・ノートの書き方を解説!

2025.05.29

学校から自主学習をするようにと言われて、「何をすればいいの?」「進め方があってるのか不安」と悩まれているご家庭も多いことでしょう。 そこでこの記事では、そもそも自主学習をする目的、ネタの探し方・決め...

-

定期テスト(中間テスト・期末テスト)の勉強はいつから始める?高得点を狙える勉強法とは

2021.02.22

定期テストの勉強はいつから始めていますか?定期テストの結果は、1年の成績を大きく左右するうえ、内申にも直結します。そのため受験を視野に入れた勉強では、学力を高めることと同時に、定期テストで高...