2024.08.29

小学校の通知表の見方と生かし方とは?ついしてしまうNG行動とするべきことを紹介!

小学校の通知表は、2020年度の学習指導要領の変更に伴って、形式が少し変更されました。新しい形式の通知表ではどのように成績がつけられているのか、どのように見たらよいのかについてしっかりと理解されているご家庭は少ないのではないでしょうか。

そこで本記事では通知表に書かれている内容と評価方法、通知表の評価を上げるメリット、通知表を見て保護者がするべきことについて紹介します。

※多くの小学校で採用されている通知表の形式で紹介しますが、通知表の有無や形式は学校によって異なる場合があります。詳しくは通われている学校に確認してください。

通知表の内容と評価方法について

2020年度から通知表は教科ごとに次の3つの観点で評価されるようになりました。

・知識・技能

・思考・判断・表現

・主体的に学習に取り組む態度

これらの項目ごとに「大変よい・よい・もう少し」「◎、○、△」のように3段階の評価がつけられます。多くの小学校では、各項目に対する評価基準を設定し、基準の達成度合いをもとに、「大変よい」や「もう少し」の人数が多くなりすぎないように微調整しながら通知表をつけています。

それぞれの項目の内容について詳しく解説します。

知識・技能

主にペーパーテストにより習った知識、技能が習得できているのかを評価します。例えば国語なら漢字の読み書きができる、算数なら計算問題を解けるといった内容です。

各教科の授業内容を正しく理解できているかどうかを表す、重要な項目の一つです。

思考・判断・表現

持っている知識や技能を用いて応用問題ができるかを評価します。応用問題を解くために思考する力や、どの知識・技能を使うかを判断する力、最終的に文章や数式で表現する力を評価します。

ペーパーテストによる評価がメインですが、教科によってはグループや学級における話し合い、作品の制作や表現など、テスト以外で評価されることもあります。

主体的に学習に取り組む態度

ノートの記述や授業の発言、普段の学習態度などペーパーテスト以外の内容で評価します。

「ノートで自分の理解を整理できている」「テストの間違いを見直す姿勢が身についている」など、まじめに取り組んでいるか、積極性はあるかを評価します。

またこれら3つの評価以外では、以下のようなものが記載されています。

・学校生活の過ごし方についての「行動の記録」

・学級活動や児童会活動、クラブ活動、学校行事における「活動の記録」

・一人ひとりのよさと課題となる面について学習面と生活面を合わせて記載される「所見」

・出席日数

※道徳についての評価は3つの観点が妥当ではないとされており、基本的には「所見」に入ります。

これらの項目もお子さまのご家庭では見えてこない学校生活の様子を知る重要な要素のため、しっかりと確認するようにしましょう。

通知表の評価を上げるメリットとは?

通知表の評価を上げることには、いくつかのメリットがあります。

社会で必要とされている力が身につく

通知表は国に定められた指導要録に基づいて作られており、「知識」「思考力」「主体的に学習に取り組む態度」などの評価はすべて社会で必要とされている力です。そのため、通知表の評価を上げることは、お子さまが社会で必要とされている力を身につけることにつながると考えられます。

モチベーションや自信につながる

さらに、通知表の評価がよくなることで、お子さま自身が勉強・学習に対する自信をつけ、モチベーションにつながります。高い評価を受けることで、自身の努力が評価されていると感じ、勉強に対して前向きになることが期待できます。

中学受験の際、進路が広がる

中学受験では、小学校の内申点が重視されることも多くあるため、中学受験を考えている場合は通知表の評価は気にする必要があります。詳しくは志望校の方針を事前に確認するようにしましょう。通知表でよい評価を取っていると、内申点が重視される中学も受験の視野に入れることができるため、進路が広がります。

通知表を見て保護者がするべきこと

通知表はお子さまの学習状況や生活態度を保護者に伝え、その後に生かすために担任の先生が作成するものです。通知表にはお子さまが成長するためのヒントがたくさん記載されています。通知表を最大限生かし、保護者ができることを紹介します。

現状の評価を過去の内容と比較してお子さまと一緒に確認する

通知表を見るとつい3段階評価それぞれの〇の数だけに注目して、ほめたり叱ったりしてしまいがちではないでしょうか。通知表を見る際は各教科の観点別の評価からどんな行動や姿勢が評価につながったのかを確認するようにしましょう。

その際現状の評価だけではなく、過去の評価から変わっているところも確認するようにしてください。

よかったところをほめる

評価の中でよかったところをしっかりとほめてあげましょう。また「所見」にはお子さまががんばっているところ、できているところが書かれていることが多いです。このとき新しくできるようになったところなど、成長をほめてあげることが特にお子さまのモチベーションにつながります。

改善点にフォーカスして目標を決める

通知表から読み解ける改善点について、次回に向けてお子さまと話をしてどうしたらよくなるのかをお子さま自身が考えられるようにサポートし、次の新学期に向けた目標を見つけられるようにしましょう。その際保護者が一方的に決めるのではなく、話し合いのうえ決めるのが重要です。

下がってしまった評価や3段階で一番下の評価がついているものについては、お子さまだけで改善するのは難しいかもしれないので、保護者の方はぜひサポートをしてあげてください。

まとめ

今回は、通知表の評価項目の正しい見方と、お子さまのための通知表の生かし方についてご紹介しました。

通知表は国に定められた指導要録に基づき、保護者にお子さまの学習状況を通知するために作成されるものです。通知表にはお子さまの成長につながる重要な情報がたくさん記載されています。保護者が正しく通知表を読み取り、しっかりと生かすことが大切です。

教室数・生徒数No.1の個別指導塾!

全国に教室がある明光義塾では、地域ごと、学校ごとに合わせた学習指導やアドバイスが得意です。お子さまの通知表の見方がわからない、通知表の内容から成績アップの糸口を見つけたい、評価観点についてより詳しく知りたいという方は、ぜひ一度お近くの明光義塾までお気軽にご相談ください。

この記事を家族や友人に教える

あわせて読みたい記事

-

進路相談の相手は誰にすべき? 保護者アンケートで見る進路相談の実態

2023.02.10

お子さまの進路の選択は、人生の分岐点になるため重要といえます。どのように決断するべきか悩むご家庭も多いでしょう。個別指導の明光義塾では2017年9月に、中学生または高校生のお子さまをもつ全国...

-

新学期によいスタートを切るための準備とは?持ち物から勉強法まで解説

2020.02.12

長い休みが明けて迎える新学期には、宿題や筆記用具など準備することがたくさんあります。なかには、新学期に対する不安から学校に行きたくないと思う子どももいるでしょう。お子さまの不安を解消してポジ...

-

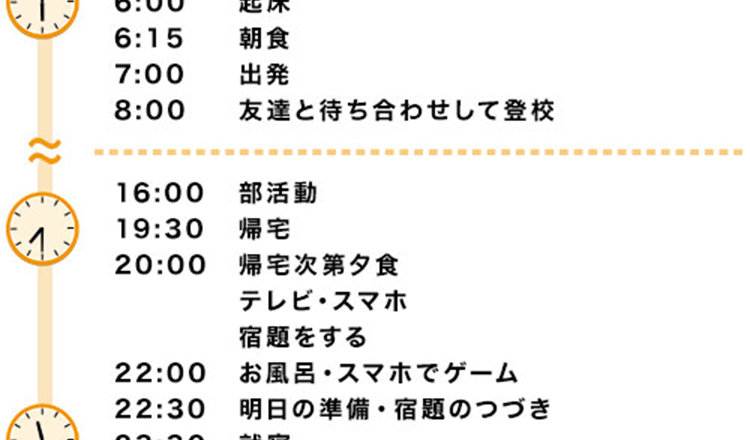

今どきの中・高生はどんな1日を送っている? 平日&休日の過ごし方シミュレーション

2019.11.13

編集担当 お子さんの成長に合わせて変化する生活リズム。他の家庭の中学生や高校生のお子さんはどのような毎日を送っているのでしょう。中学生と高校生のお子さんをもつ保護...