2024.11.27

炎色反応の仕組みと利用方法をやさしく解説!語呂合わせでの覚え方も紹介

本記事のテーマは炎色反応についてです。主に中学の化学の応用や高校の化学基礎で学習します。

炎色反応と一口に言っても、それぞれの金属にそれぞれ違う色の炎の反応が出るため覚えにくく苦手意識を持つ方や、反応の色は覚えたけれど仕組みはよくわからないといった方がいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、炎色反応の仕組みについて解説し、なぜ炎色反応が重要なのかと語呂合わせでの覚え方についても紹介します。

炎色反応とは?

炎色反応は金属イオンに炎をあてることで炎の色が変わる現象で、色は元素ごとに異なります。身近な例で言うと、花火がこの炎色反応を利用しています。花火は着色剤に化合物を使うことでさまざまな色を出しています。

炎色反応を示すのはアルカリ金属、アルカリ土類金属、銅です。なお、Be(ベリリウム)とMg(マグネシウム)を除いた第2族に属する元素(2族元素)をアルカリ土類金属と言います。Be、Mgは性質が異なるため炎色反応を示しません。

炎色反応の仕組み

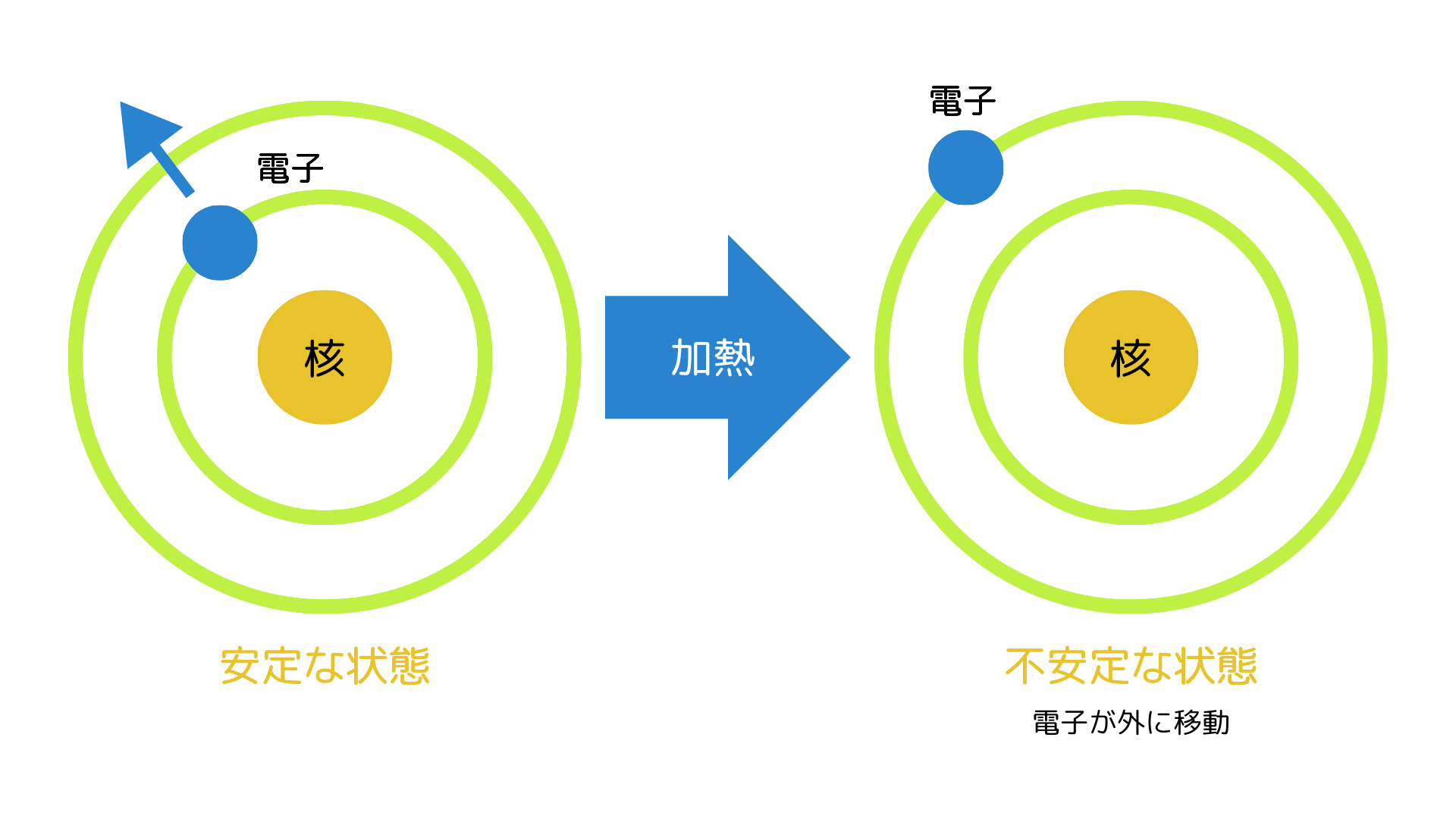

そもそも、金属は原子の集まりで、原子は中心にある原子核とその周りを回っている電子でできています。

原子核の周りには、「電子殻」という電子の存在する層が複数あり、内側からK殻、L殻、M殻、、、と続きます。それぞれの殻には、さらに電子軌道(s軌道、p軌道、d軌道、、、)があり、電子はそれぞれの軌道に分かれて存在しています。

金属イオンに熱を加えると、電子は熱のエネルギーを吸収し、外側の軌道に移ります。エネルギーが高くなって激しく運動できるようになり中心の原子核から離れるイメージです。

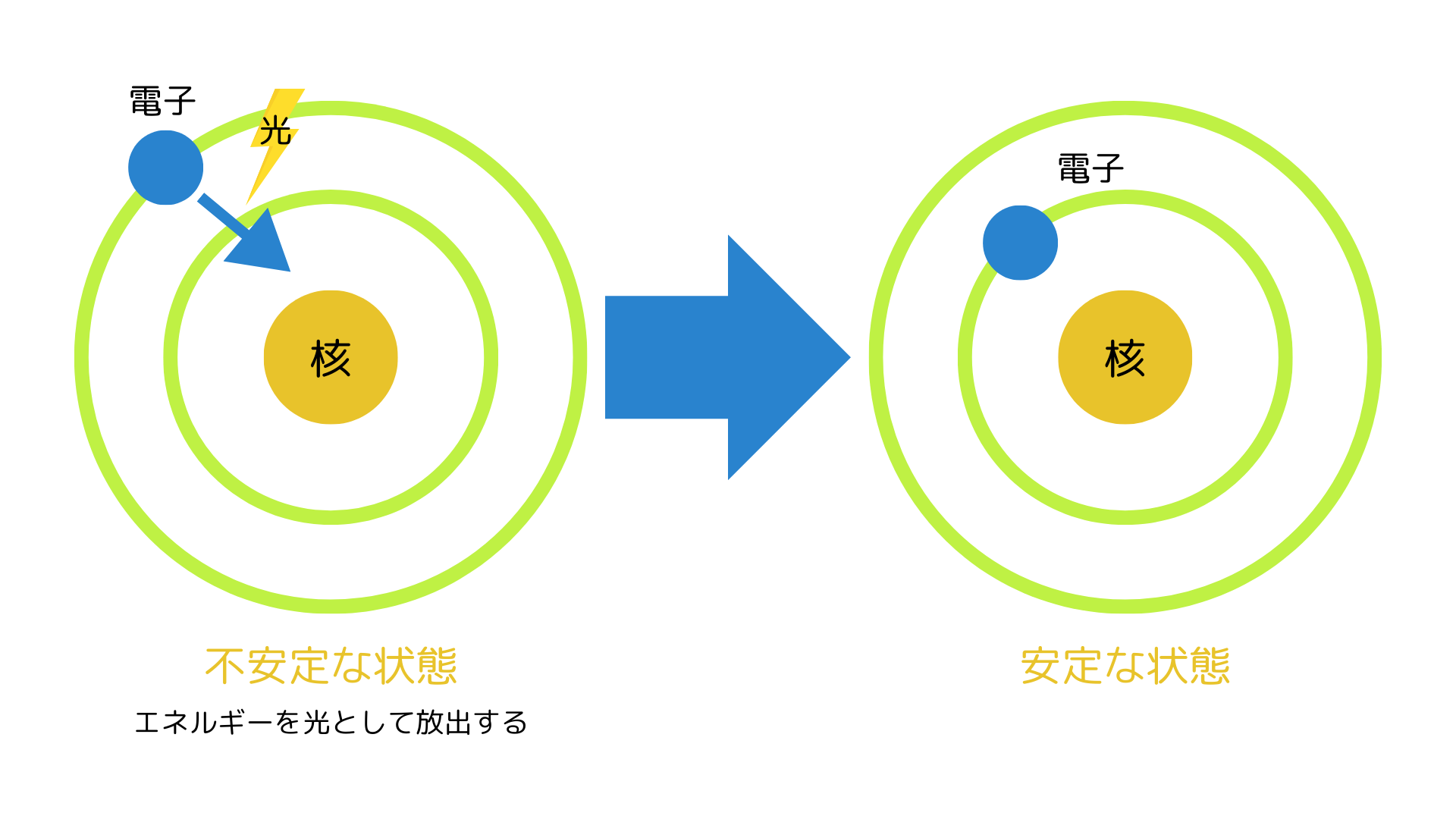

この状態はとても不安定で、電子は元の安定した状態に戻ろうとし、内側の軌道にすぐ戻ります。その際に電子が元々吸収した熱エネルギーを光として放出することで、炎色反応が起こります。

この不安定な状態と安定な状態のエネルギー差が原子によって異なるため、炎色反応で出る色も原子によって異なってきます。

炎色反応を起こす元素一覧と語呂合わせでの覚え方

炎色反応で覚えておくべき原子と色はこれだけです。

| Li (リチウム) | Na (ナトリウム) | K (カリウム) | Cu (銅) | Ba (バリウム) | Ca (カルシウム) | Sr (ストロンチウム) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 赤 | 黄 | 紫 | 青緑 | 黄緑 | 橙 | 紅 |

語呂合わせとしてはこのように覚えるといいでしょう。

| リアカー | 無き | K村 | 動力に | 馬力 | 借りようと | するもくれない |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Li 赤 | Na 黄 | K 紫 | Cu 緑 | Ba 緑 | Ca 橙 | Sr 紅 |

橙は橙赤色(とうせきしょく)のように「とう」と読むので「Caりよう橙」「借りようと」と覚えましょう。

また、CuとBaの緑の違いが問われることはあまりありませんが、銅は青銅があるように青のイメージで覚えておきましょう。

炎色反応の利用

炎色反応で理解しておくべきことは未知の物質に含まれる元素がわかるということです。「ある試料を溶かした水溶液をスプレーで炎にあてたところ紅色に光った」という場合にはSrが含まれていることがわかります。

このように炎色反応の色によって含まれる元素がわかったり、逆に炎色反応を示さなかったという場合にはLi, Na, K, Cu, Ba, Ca, Srの元素は含まれていないということがわかったりするので、炎色反応は元素の特定には非常に重要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。本記事では、炎色反応の説明と覚え方の語呂合わせについて解説しました。 炎色反応はその種類を覚えるだけでなく、未知の元素を特定するうえでも重要になる性質です。

まずは炎色反応の仕組みを理解し、今回紹介した語呂合わせを活用して覚え、自分のものにしましょう。

教室数・生徒数No.1の個別指導塾!

明光義塾では、勉強の進め方や、勉強計画の立て方など、学習の質を高めるための豊富なノウハウを持っています。お子さまの抱える課題に向き合いながら、目標に向かって効率的な勉強を行えるようサポートできます。

お子さまの現状の課題を知りたい方、お子さまの更なる成長をお考えの方は、ぜひ一度お近くの明光義塾までお気軽にご相談ください。

この記事を家族や友人に教える

あわせて読みたい記事

-

模試の勉強法とは?模試の成績の上げ方・年代別の受験への活かし方を紹介

2025.07.18

模試は志望校合格のための“羅針盤”とも言える存在です。しかし、「模試って結局どう活用したらいいの?」「成績がなかなか伸びない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、模試...

-

ノートの書き方で成績が変わる!頭の良い人のノートの取り方とは

2025.07.03

「ノートって、ただ黒板を写していればいいんじゃないの?」 実はそれ、大きな誤解です。 ノートは、自分の理解を深め、記憶を定着させるための学習ツールです。 ノートの取り方・書き方ひとつで、成績の伸び方...

-

作文の書き方|小中学生向けにコツと例文+原稿用紙の正しい使い方をわかりやすく解説!

2025.07.03

作文が苦手という方は多いです。「何を書いていいかわからない」「うまく書けない」といった悩みの多くは、書き方のルールや型を知ることで解決できます。この記事では、作文の書き方を4つのステップでわかりやす...

タグ一覧

おすすめ記事

-

作文の書き方|小中学生向けにコツと例文+原稿用紙の正しい使い方をわかりやすく解説!

2025.07.03

作文が苦手という方は多いです。「何を書いていいかわからない」「うまく書けない」といった悩みの多くは、書き方のルールや型を知ることで解決できます。この記事では、作文の書き方を4つのステップでわかりやす...

-

【無料テンプレート付き】勉強計画の立て方|効率的な学習を実現する勉強計画表とは?

2025.07.03

「勉強しなきゃ」と思っても、いざ机に向かうと何から始めればいいかわからない…そんな経験はありませんか? 実は、成績アップに欠かせないのが“計画的な学習”です。 目標に向かって着実に前進するに...

-

【小論文の書き方】構成・テクニックを例文付きで解説!高校生向け完全ガイド

2025.06.26

「受験科目に小論文があるけれど、どうやって書けばよいかわからない」 というように、小論文に苦手意識をもつ高校生は多いのではないでしょうか。 小論文には書き方や構成の仕方...

-

自主学習のネタの決め方・ノートの書き方を解説!

2025.05.29

学校から自主学習をするようにと言われて、「何をすればいいの?」「進め方があってるのか不安」と悩まれているご家庭も多いことでしょう。 そこでこの記事では、そもそも自主学習をする目的、ネタの探し方・決め...

-

定期テスト(中間テスト・期末テスト)の勉強はいつから始める?高得点を狙える勉強法とは

2021.02.22

定期テストの勉強はいつから始めていますか?定期テストの結果は、1年の成績を大きく左右するうえ、内申にも直結します。そのため受験を視野に入れた勉強では、学力を高めることと同時に、定期テストで高...