2025.02.25

【中高生の約8割が実感】やればできる!子どもの自己効力感を上げて新学期いいスタートを切る秘訣とは?

YDKという言葉を聞いたことがあるでしょうか。「YDK」はY:やれば・D:できる・K:子の略語で、2014年から明光義塾が掲げるコンセプトです。これに関連する言葉として「自己効力感」があります。簡単に言うと、「自分ならできる!」という自信に満ちた感覚のことを指します。

さて、季節はもうすぐ春。進学するお子さまはもちろん、学年が上がるお子さまにとっても、授業の難易度が上がったり、クラス替えによる新たな人間関係が始まったりと、大きな変化が待っています。期待に胸を膨らませる一方で、「やっていけるだろうか」と不安を感じるお子さまも多いのではないでしょうか。

こうした大きな変化を前向きに乗り越えるために役立つのが、「自己効力感」です。この春休みに、お子さまの自己効力感を高めることは、お子さまにとっていい新学期を迎えるための大きな助けとなります。

そこで今回は、明光義塾が全国の中高生1,100名を対象に実施した「やれば・できる・子(YDK)に関する意識調査」の結果をもとに、自己効力感を高め、新学期にいいスタートを切るためのポイントを紹介します。

「やればできる子」だと思っているお子さまの割合は?

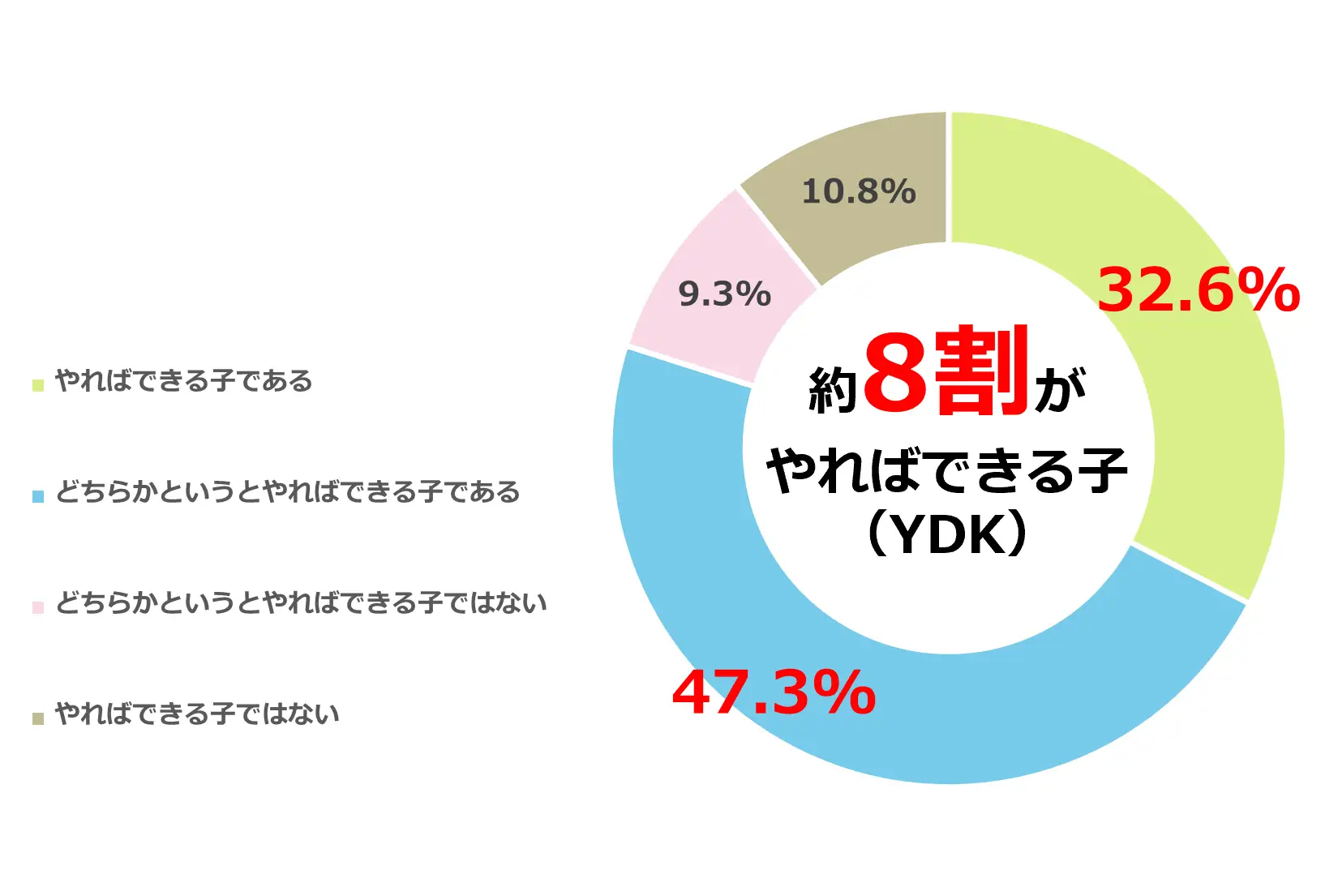

Q.自分は「やればできる子」だと思っていますか?(n=1,100、単一回答方式)

「やればできる子である」、「どちらかというとやればできる子である」を合わせると、約8割のお子さまが「やればできる子」だと思っているという結果になりました。

この結果から多くの中高生が自分自身の可能性に対して自信を持ち、前向きな期待を抱いていることがうかがえます。

お子さまに「やればできる」と思ってもらう秘訣とは?

お子さまの自己効力感を高めるために必須ともいえる「やればできる」という感覚は、どのような経験を通じて養われるのでしょうか。「やればできる」と実感した「経験」と「気づかせてくれた人」について調査しました。

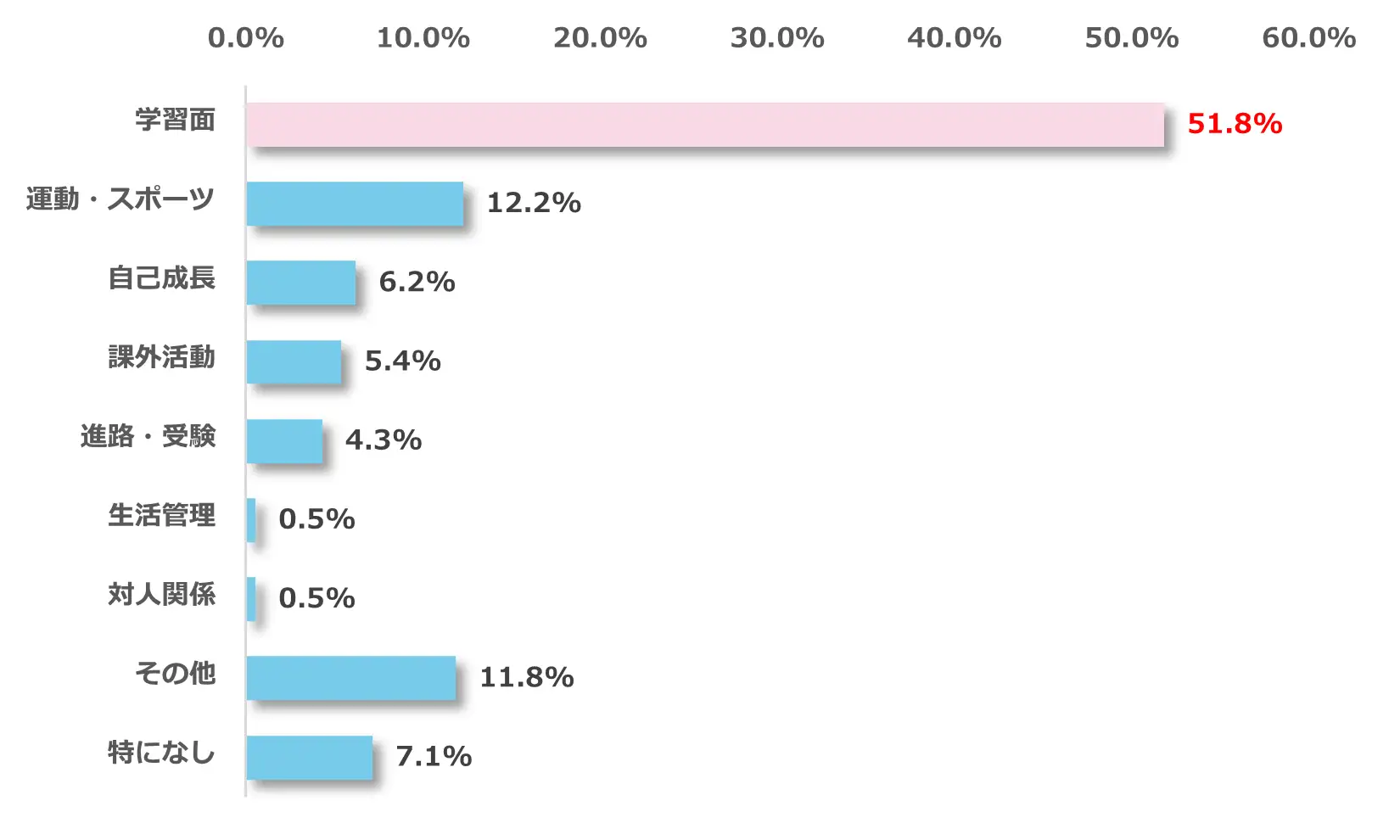

Q.あなたが「やればできる」と実感した経験について教えてください。(n=743、自由回答方式)

中高生の半数以上が「学習面」で「やればできる」と感じたことがあると回答しました。勉強には解答があり、努力すれば正解にたどり着けるという性質から「やればできる」という実感を得やすいのかもしれません。

勉強から「やればできる」を実感するためには、春休みの学習を充実させることが重要です。春休みの間に前学年の復習と新学年の予習をしっかり行うことで新学年でいいスタートを切ることができ、点数や成績が目に見えて上がるとお子さまのさらなる自信につながります。復習と予習のバランスをとりながら学習を進めることで、お子さまの自己効力感を高めることができます。

また、アンケートの結果から中高生が具体的にどのような経験で「やればできる」と実感したのか、ピックアップした声を紹介します。

・昔は頭が良くなかったけど、勉強をがんばることによって、テストでいい点数を取れるようになった。

(14歳・女性)

・校外学習でちょっと怖いと思ったことでも行けるぞ!と自分に言い聞かせたらできた。

(13歳・男性)

・定期考査の勉強を1ヶ月くらい前からがんばったら定期考査でとてもいい点が取れ、内申点もとても上がったこと。

(13歳・女性)

・がんばって練習を続けたところ、試合に出られるようになったこと。

(15歳・男性)

・中学生になってから最初の定期テストではなかなかい点数が取れなかったが、それをばねにしてネットで予想問題を探したりワーク練習の反復をすることで今では3教科が90点以上で、数学は100点を取れた。

(14歳・男性)

・ピアノで難しい曲が弾けるようになった。

(12歳・男性)

・高校入学前の春休みに今までの総復習をした。その結果入学後の学力試験で最高偏差値68を取ることができた。

(18歳・女性)

次に、「やればできる」と思わせてくれた人に関する質問です。

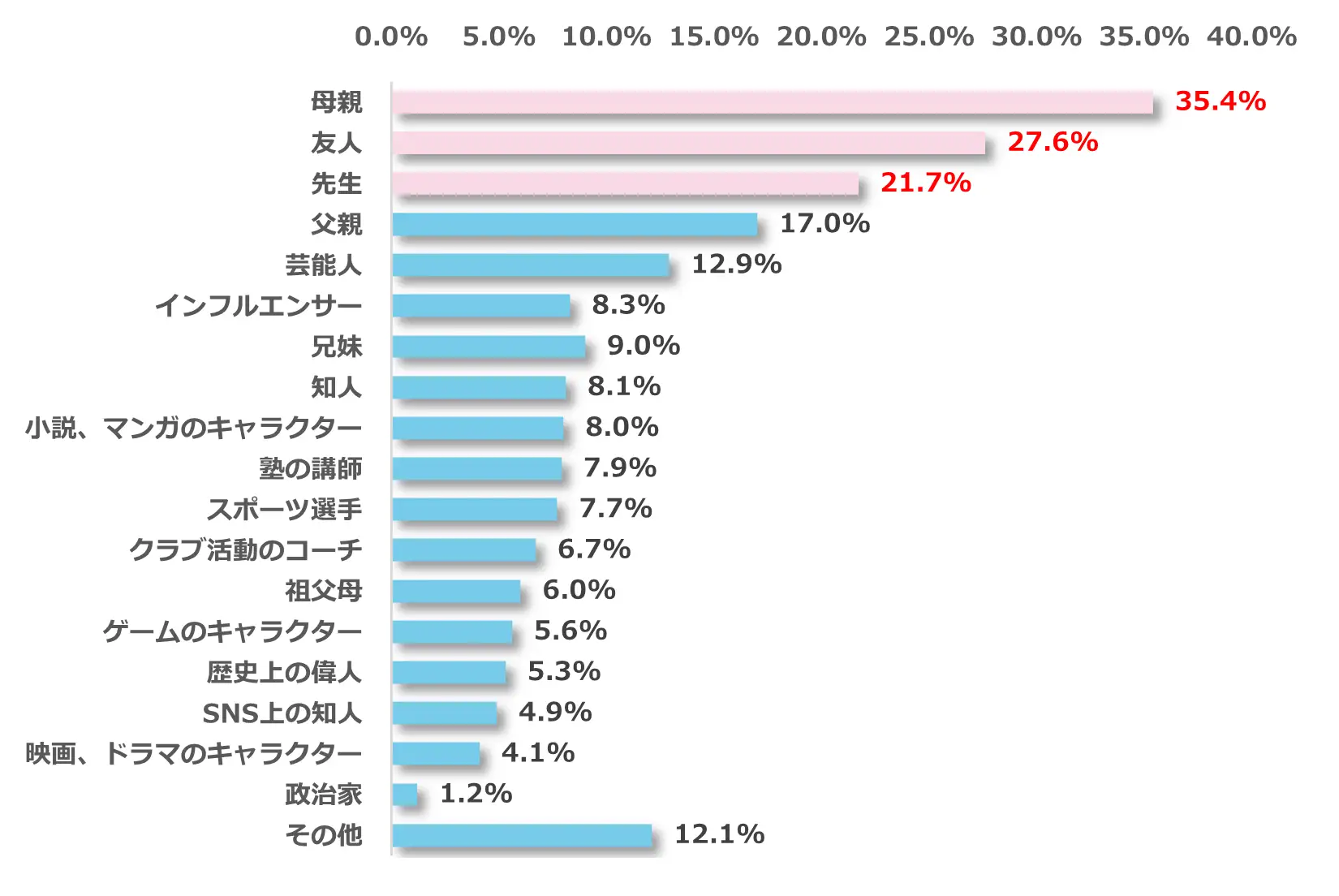

Q.あなたに「やればできる」と思わせてくれたのは誰ですか?(n=836、複数回答方式)

中高生にもっとも「やればできる」と思わせてくれたのは「母親(35.4%)」という結果が出ました。お子さまの最も近くで成長を見守る家族の言葉は、お子さまの自己効力感を高める大きな力になるようです。

ついついできないところばかりに目が行きがちかもしれませんが、お子さまの「できたこと」をしっかりと認めて褒めることは、お子さまの自己効力感を育むなによりの助けとなります。

中高生が新学期にチャレンジしたいと思うこととは?

アンケート結果より、変化する環境に順応するだけでなく、自ら新しいことに挑戦したいと考えている中高生が多いことがわかりました。

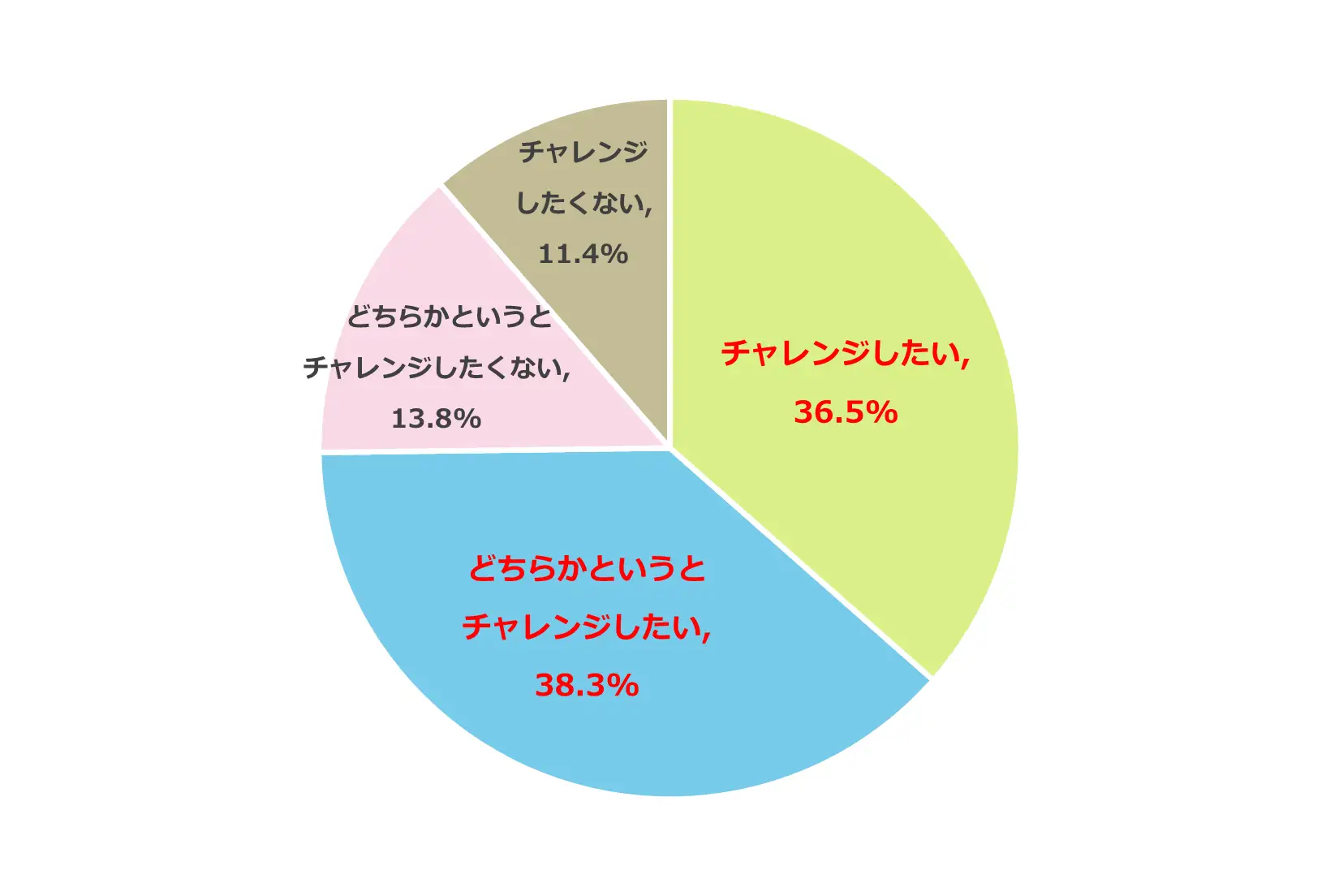

Q.あなたは新学期に新しいことにチャレンジしようと思いますか?(n=1,100、単一回答方式)

約75%の中高生が「新学期に新しいことにチャレンジしたい」と回答しており、新たな挑戦への意欲が高まっていることが見て取れます。そんな中高生がチャレンジしたい具体的な内容についても調査しました。

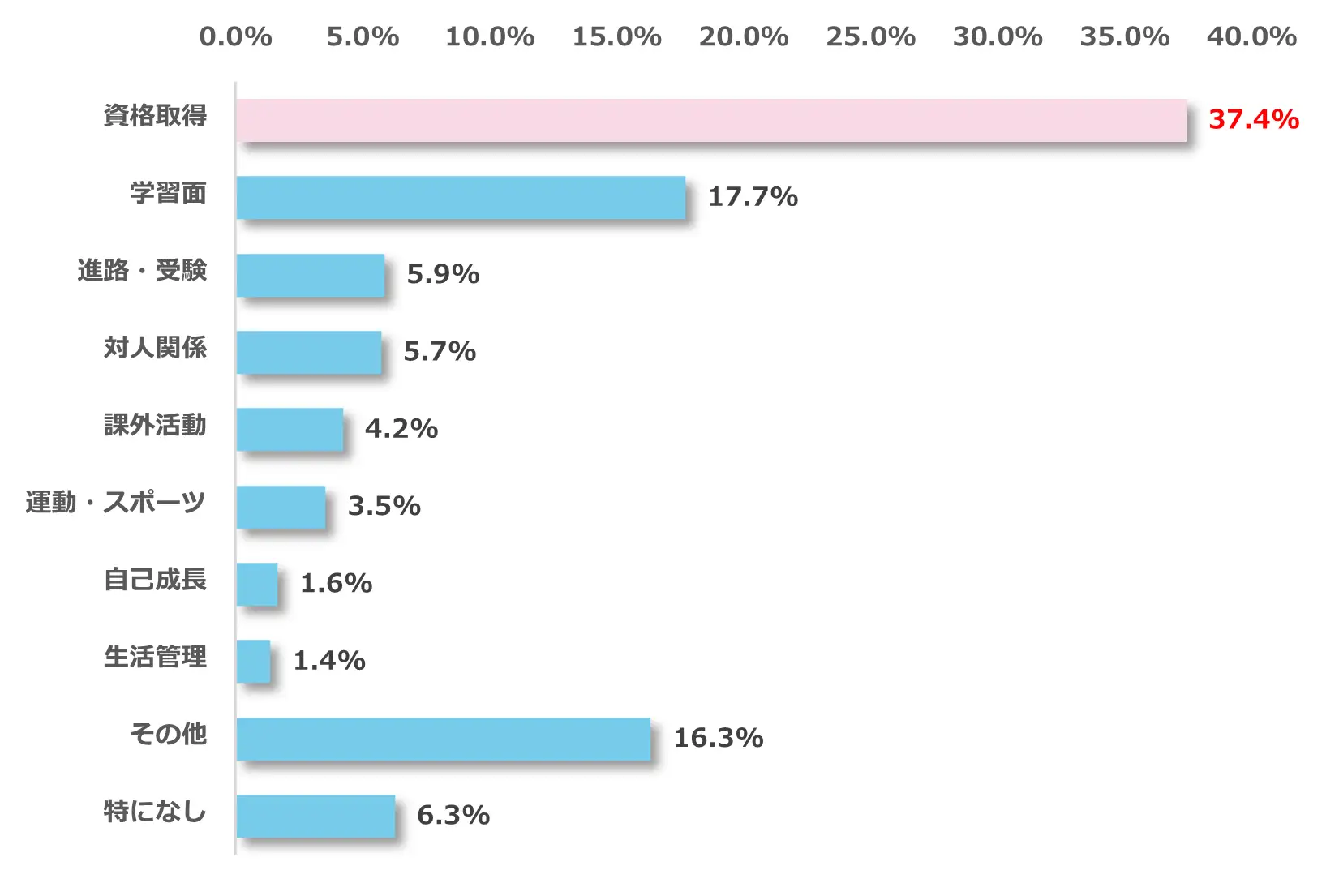

Q.あなたはどんなことにチャレンジしたいと思いますか?(n=735、自由回答方式)

調査の結果、「英検や数検などの資格をとること」や「進路に向けた取り組み」を挙げた中高生が4割近くにのぼることがわかりました。資格を取得することで「やればできる」という実感が高まり、自己効力感も上昇します。さらに「資格を持っている」ということ自体でも自己肯定感が高まるため、とてもいいチャレンジだと言えます。

さらに、アンケート結果をもとに中高生が新学期にチャレンジしたい具体的な内容についてピックアップした声をご紹介します。

・英検受験と空手の昇級試験。

(13歳・男性)

・絵を習う。

(14歳・女性)

・今までいろいろな理由をつけて先延ばしにしてきたさまざまな検定の取得を理由をつけずにどんどん挑戦していきたい。

(13歳・男性)

・競馬や乗馬について知識を深めたい。

(14歳・男性)

・英検や漢検の取得、中3(最高学年)としてひっぱる。

(14歳・女性)

・YouTubeの動画を多く再生してもらう。

(12歳・男性)

・話したことのない子に話しかけてみる。

(13歳・女性)

新学期に起きる環境の変化と注意点について

新学期になると、次のようなさまざまな変化が訪れます。

・授業や部活動により生活リズムが変化

・授業時間や、授業の難易度が変化

・クラス替えや部活動で人間関係が変化

この中で、春休みに一番気をつけたいのが「生活リズム」です。3学期を終え、つい気が抜けてしまう春休み。遅寝・遅起きが続くと、生活リズムはすぐには戻りません。新学期いいスタートを切るためにも、起床時間や就寝時間を変えず、規則正しい生活を意識することが大切です。

また、新学期に向けて、先取り学習に取り組むことも大切ですが、これまでの学習内容をしっかり定着させることも重要です。理解が不十分なまま新しい単元に進むと、知識がつながらず定着しにくくなることがあります。 春休みは、これまでの学びを振り返りながら、新しい学習に備える絶好の機会です。基礎を固める復習と、新学年への準備としての予習をバランスよく取り入れることで、「やればできる!」という実感を得やすくなり、自信をもって新学期を迎えられるでしょう。

まとめ

本記事では、新学期に弾みをつけるための「自己効力感」に関する調査結果をご紹介しました。

新学期は、クラス替えなど何かと変化が多く、ストレスを感じやすい時期でもあります。こうした変化を前向きに乗り切るためには、「やればできる」とポジティブに受け止められるだけの自己効力感を高めることが重要です。

ぜひこの春休みを活用し、「やればできる」と実感できる経験をさせたり、努力の成果をしっかり認めてあげたりして、お子さま自身の自己効力感を育んでみてください。本記事が、新学期にいいスタートを切るために、お子さまに合った自己効力感を高めるヒントとなれば幸いです。

この記事を家族や友人に教える

あわせて読みたい記事

-

中3受験生の夏休み、親はどう支える?1,000人調査で見えたリアルな実態と不安とは?

2025.06.26

中学3年生の夏休みは、受験に向けた勉強時間をしっかり確保するための重要な時期です。 しかし、部活動も最盛期を迎える時期でもありますし、さまざまな誘惑に打ち勝ち十分な勉強時間を確保するのは容...

-

【2025年調査】980名の小中学生の保護者に聞いたPTA活動と必要性の意識の実態とは?

2025.02.26

もくじ PTAとは? PTAの活動内容と必要性について ...

-

中学生の受験生サポートに関する調査からわかった親子のコミュニケーションの実態を紹介

2024.12.16

高校受験を控える中学生やその保護者の方は不安やプレッシャーを少なからず感じている方が多いことでしょう。初めての受験でどのようにコミュニケーションをとったらいいのか、保護者はどのようなサポートをしてあ...