2025.06.04

三角形の面積の求め方!学齢に応じた公式の一覧となぜそうなるのかを解説します

三角形の面積を求める問題は小学生から習いますが、大学入試に至るまでいろいろな求め方を習います。場合によって使い分ける必要がありますが、全てを完全に理解している方は少ないのではないでしょうか。

本記事では小学生から高校生で習う三角形の面積の求め方を1からやさしく解説します。

【小学生向け】底辺と高さがわかっている場合

まず最初に習う三角形の面積の求め方として「底辺×高さ÷2」があります。

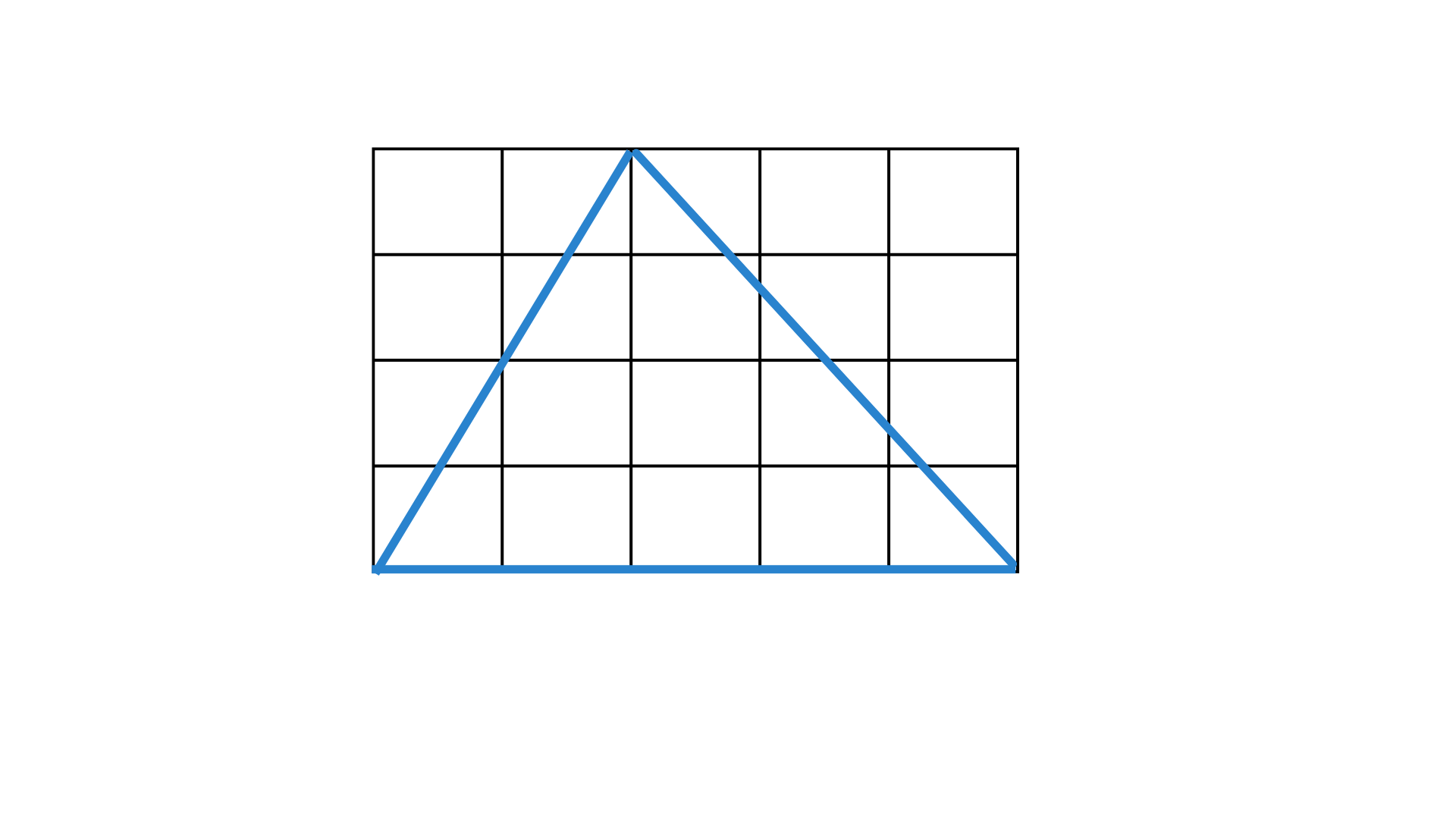

なぜこの式で面積が求められるのか図で理解していきましょう。

青い線で描かれた三角形の面積を考えるときに、このように色分けして考えてみます。

青い線で描かれた三角形の面積を考えるときに、このように色分けして考えてみます。

すると三角形の面積はピンクの四角形の半分と緑の四角形の半分の合計だとわかります。

つまり、三角形の面積はこの全体の四角形の面積の半分だと言えるため、

三角形の面積=縦×横÷2

=底辺×高さ÷2

ということがわかります。

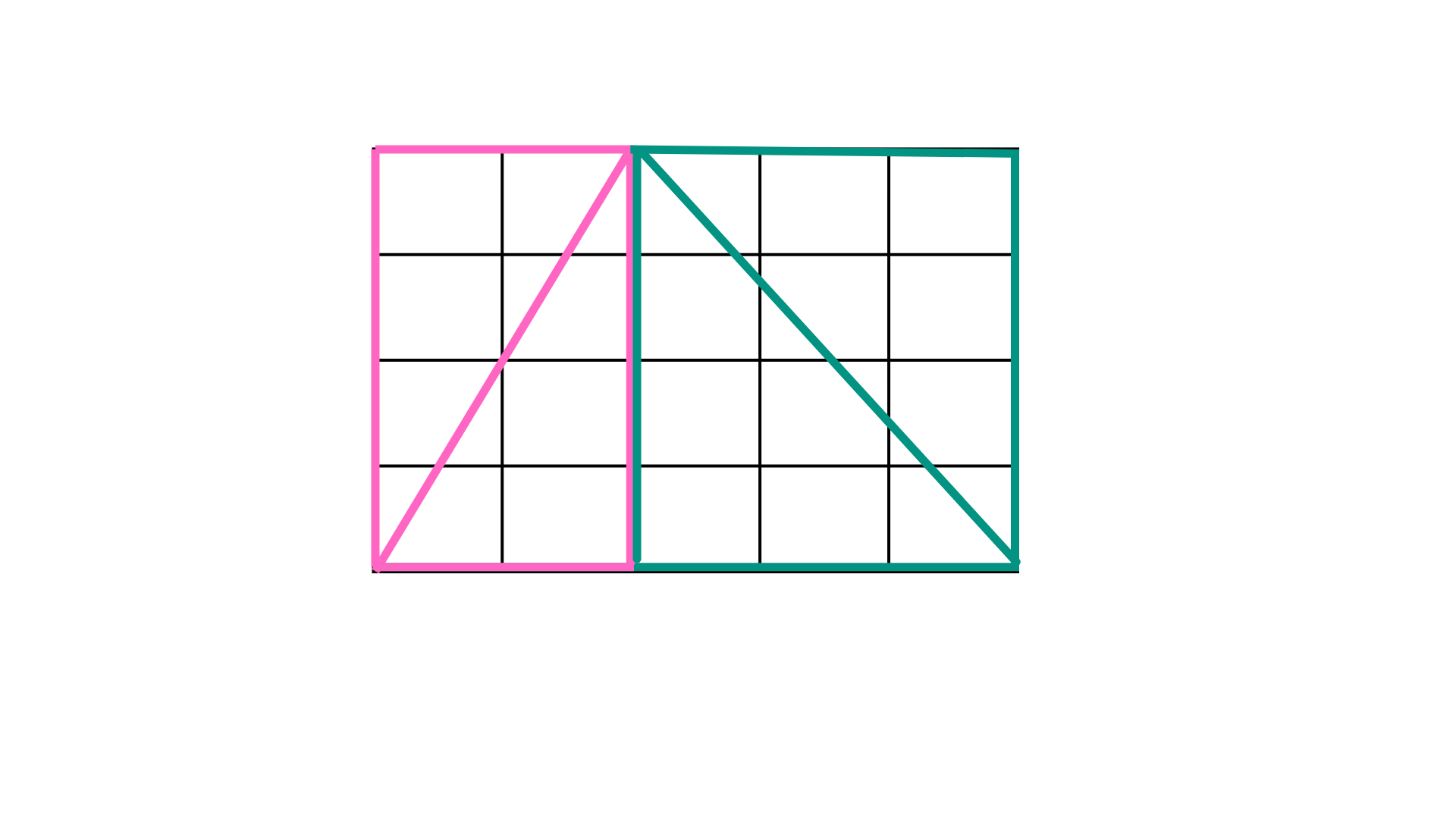

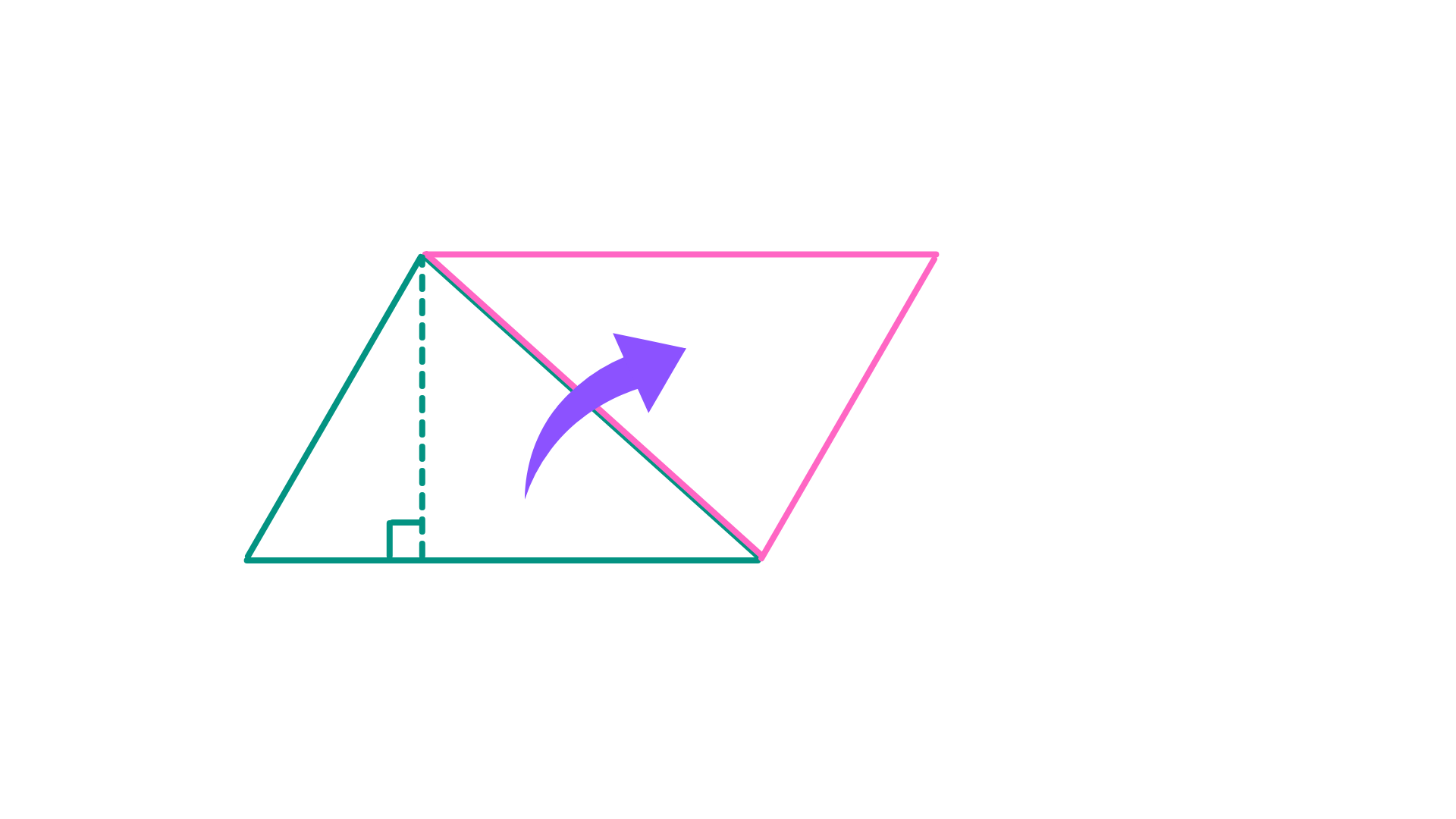

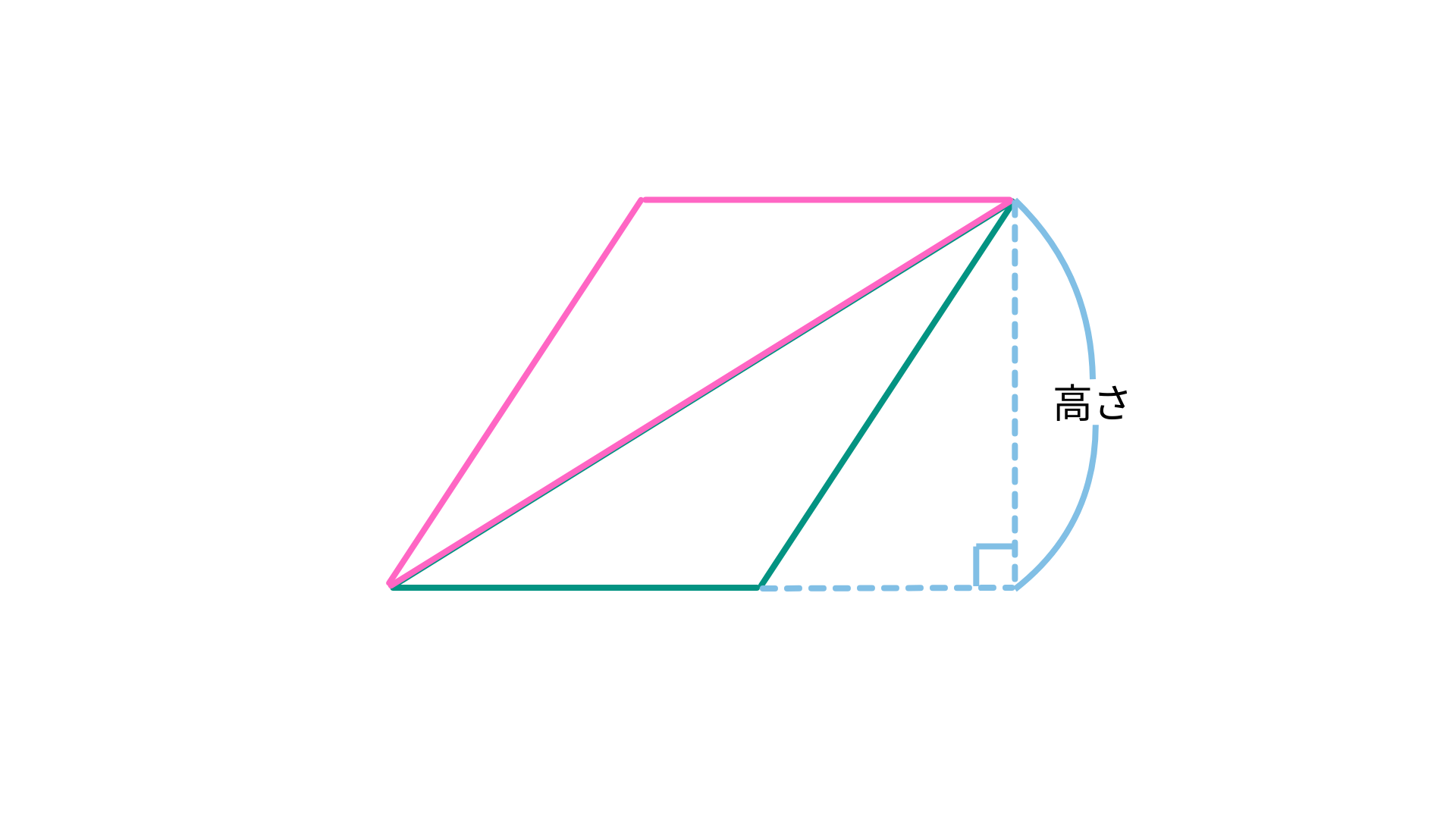

また、平行四辺形を作って理解する方法もあります。

同じ三角形を回転させてくっつけることで、平行四辺形が作れます。

同じ三角形を回転させてくっつけることで、平行四辺形が作れます。

平行四辺形の面積は底辺×高さで求まるので、その半分が三角形の面積だとわかります。

三角形の面積=平行四辺形の面積÷2

=底辺×高さ÷2

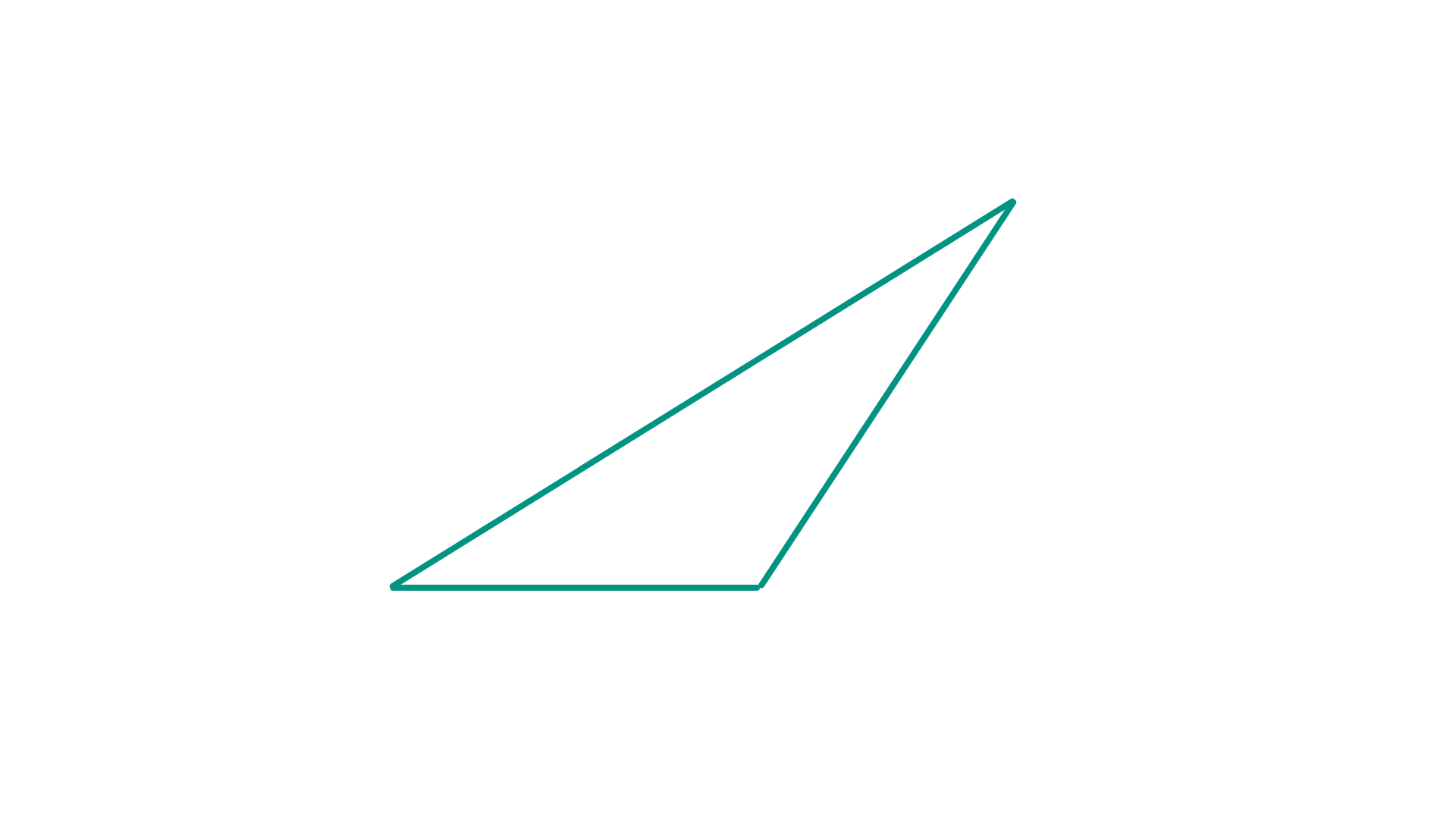

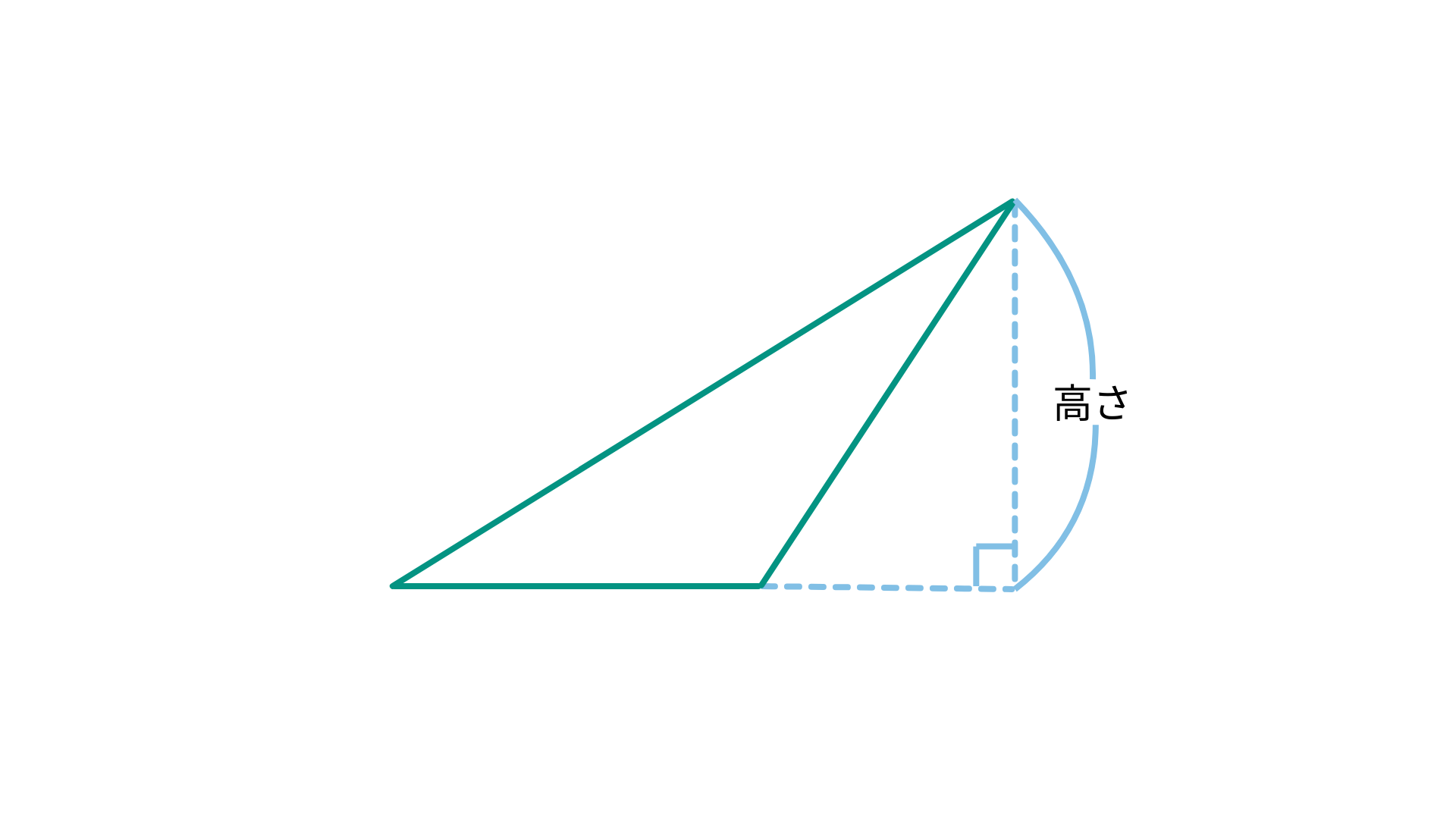

また、よく混乱しますが、高さが三角形の内部にないこのような場合ではどう求めればいいでしょうか。

この場合の高さはここの部分になります。

これも同様に同じ三角形を使って平行四辺形を作るとわかります。

高さがどこなのかわからなくなる場合は平行四辺形をイメージしてどこが高さなのかを確かめるようにしましょう。

【中学生向け】3辺がわかっている場合(三平方の定理)

三平方の定理がわかっていると高さがわからなくても、3辺の長さから三角形の面積を求めることができます。

三平方の定理を理解していない方はこちらの記事を先に読むことをおすすめします。

三平方の定理(ピタゴラスの定理)とは?計算の仕方と証明をやさしく解説!

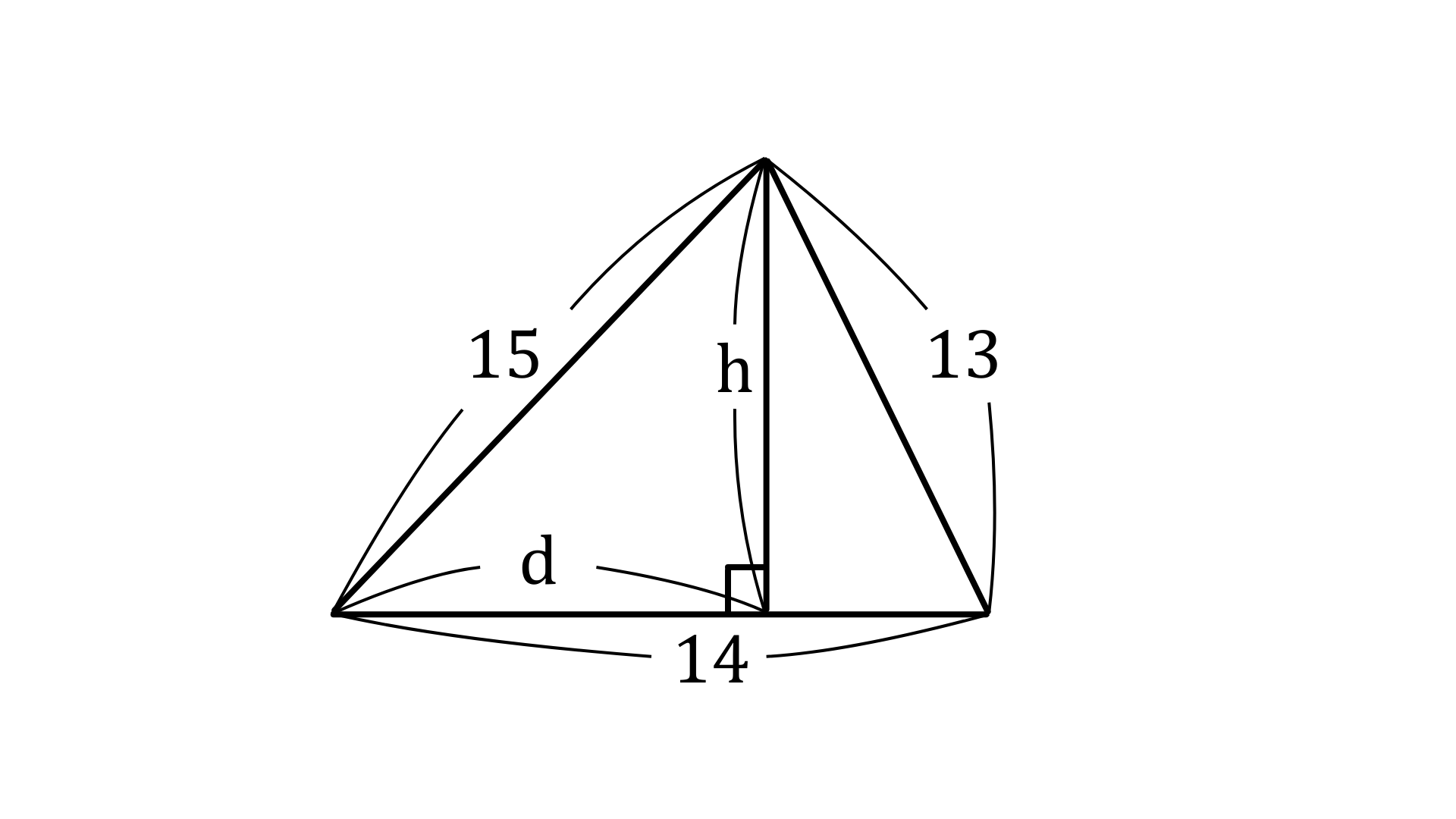

例えば3辺の長さが15, 14, 13のとき三角形の面積を求めてみましょう。

垂線で分かれた2つの三角形それぞれで三平方の定理を使うと

$15^2=h^2+d^2$… ①

$13^2=h^2+(14-d)^2$ … ②

①-②より、

$56=28d-196$

$28d=252$

$d=9$

①に代入すると、

$h^2=225-81$

$h^2=144$

$h=12$

と求まります。

よって三角形の面積は

$14×12÷2=84$(答)

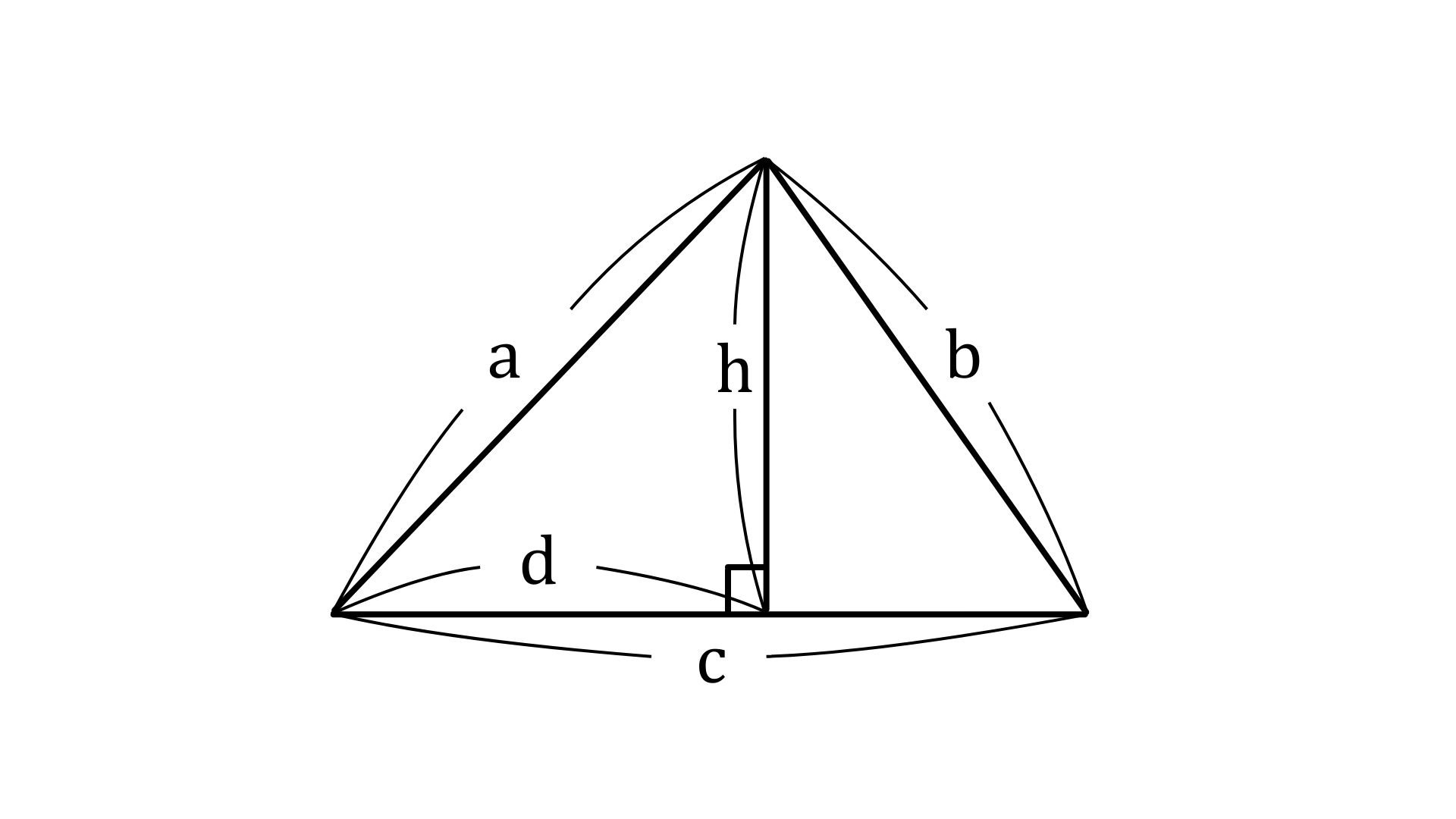

次にこれを一般化した形を紹介します。

それぞれの辺をa,b,cとすると

$a^2=h^2+d^2$… ①

$b^2=h^2+(c-d)^2$… ②

①-②より

$a^2-b^2=2cd-c^2$

$d=\frac{a^2-b^2+c^2}{2c}$

これを①に代入すると

$h=\sqrt{a^2-(\frac{a^2-b^2+c^2}{2c})^2}$

$h=\frac{1}{2c}\sqrt{4a^2c^2-(a^2-b^2+c^2)^2}$

よって三角形の面積は

$\frac{1}{2}ch=\frac{1}{4}\sqrt{4a^2c^2-(a^2-b^2+c^2)^2}$… ③

となります。

複雑な式ですが、正三角形のときはa=b=cなのでかなりすっきりした式になります。

$\frac{1}{2}ch=\frac{1}{4}\sqrt{4a^4-a^2}=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$

この形だけでも覚えておくことをおすすめします。

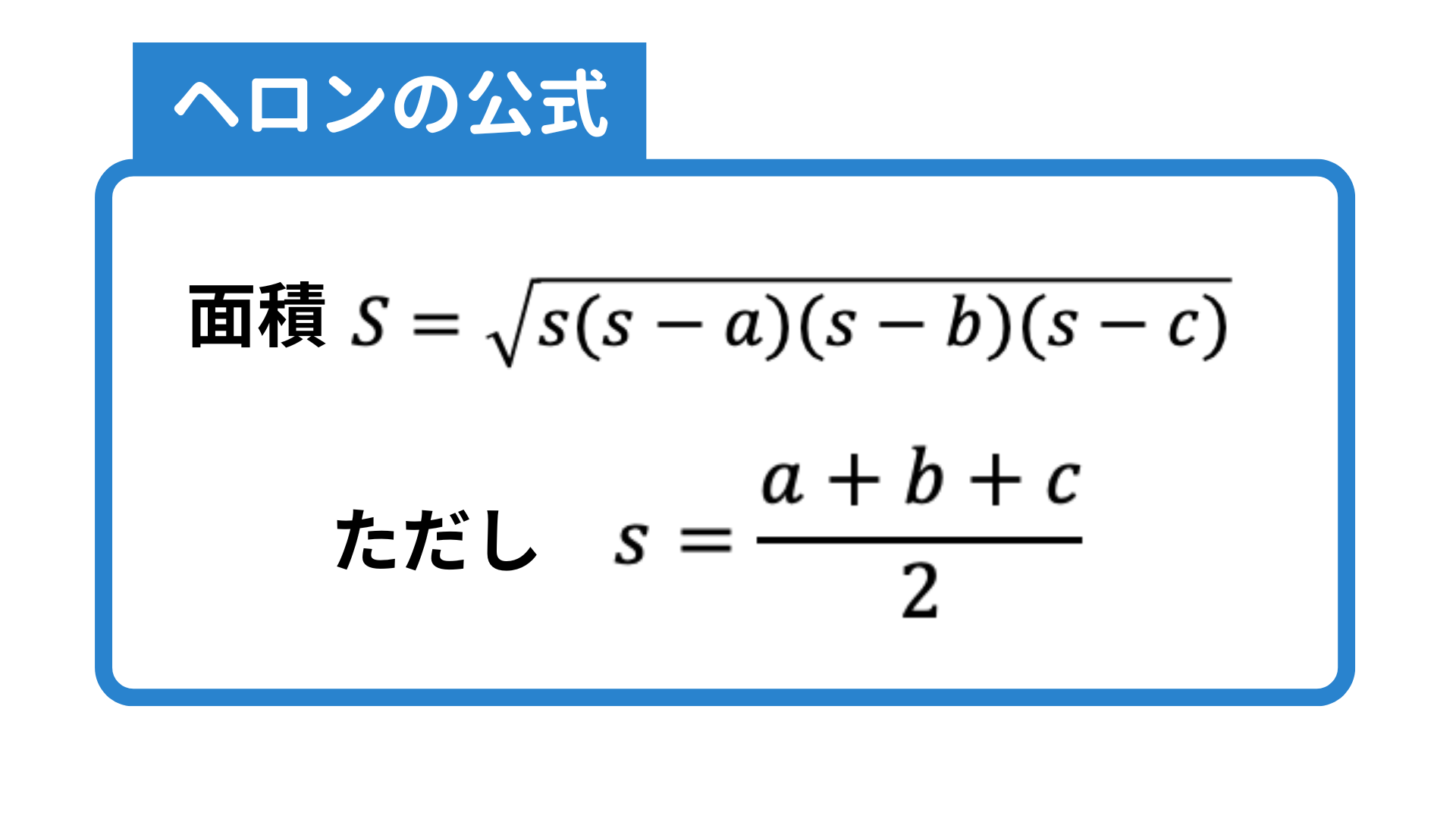

【高校生向け】3辺がわかっている場合(ヘロンの公式)

上記の③の式は暗記するのも大変ですが、計算するのも大変です。そこで式変形して覚えやすく、計算しやすくしたヘロンの公式を紹介します。

③のルートの中を$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$の形で因数分解すると

$\frac{1}{4}\sqrt{(2ac+a^2-b^2+c^2)(2ac-a^2+b^2-c^2)}$

$=\frac{1}{4}\sqrt{((a+c)^2-b^2)(b^2-(a-c)^2)}$

$=\frac{1}{4}\sqrt{(a+b+c)(a-b+c)(a+b-c)(-a+b+c)}$

$=\sqrt{\frac{(a+b+c)(a-b+c)(a+b-c)(-a+b+c)}{16}}$

$=\sqrt{\frac{(a+b+c)}{2}\frac{(a-b+c)}{2}\frac{(a+b-c)}{2}\frac{(-a+b+c)}{2}}$

ここで$s=\frac{a+b+c}{2}$とおくと

$=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

と整理ができます。

このヘロンの公式のほうが形として覚えやすく、また計算も早くなるため覚えておくとよいでしょう。

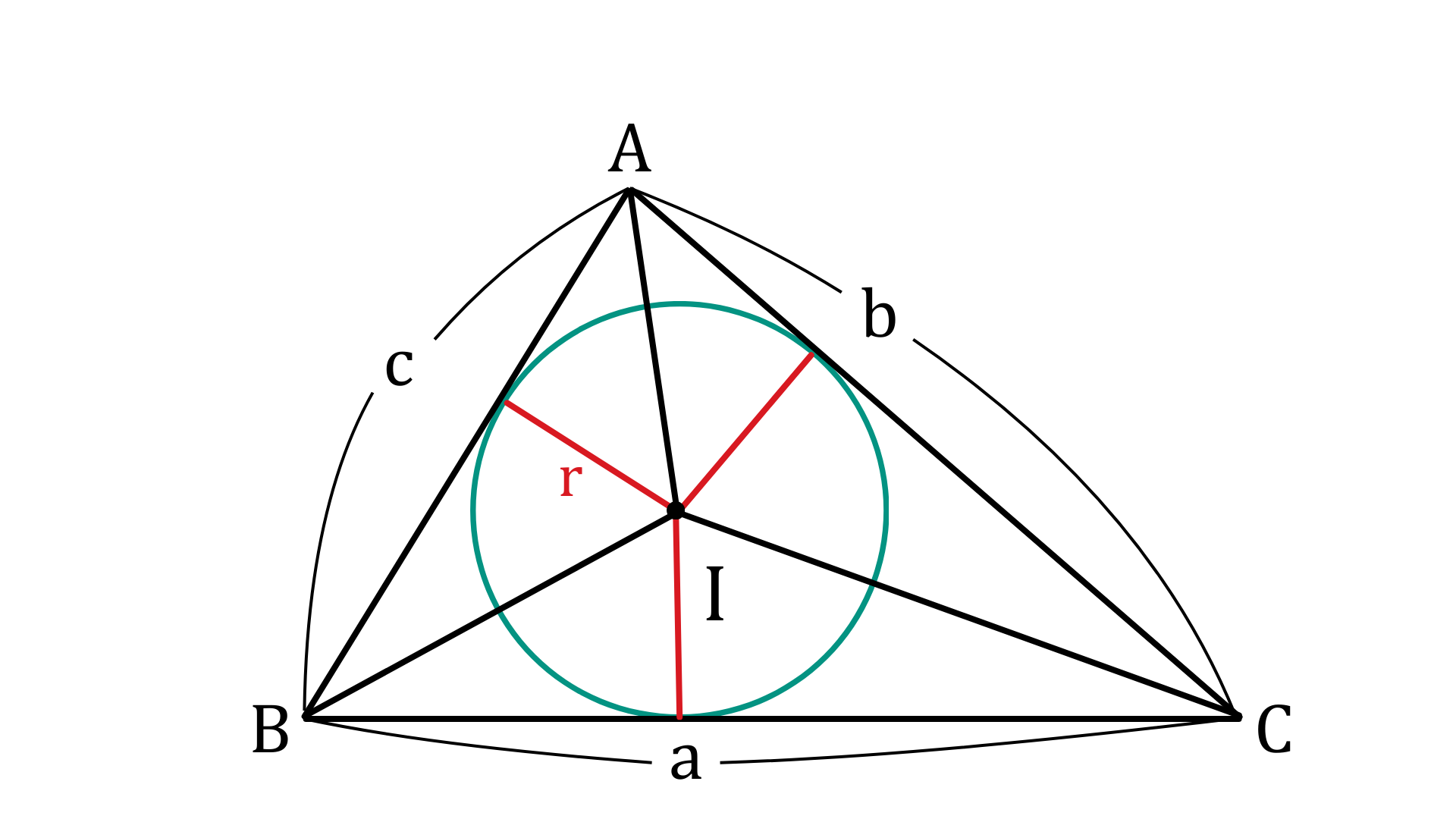

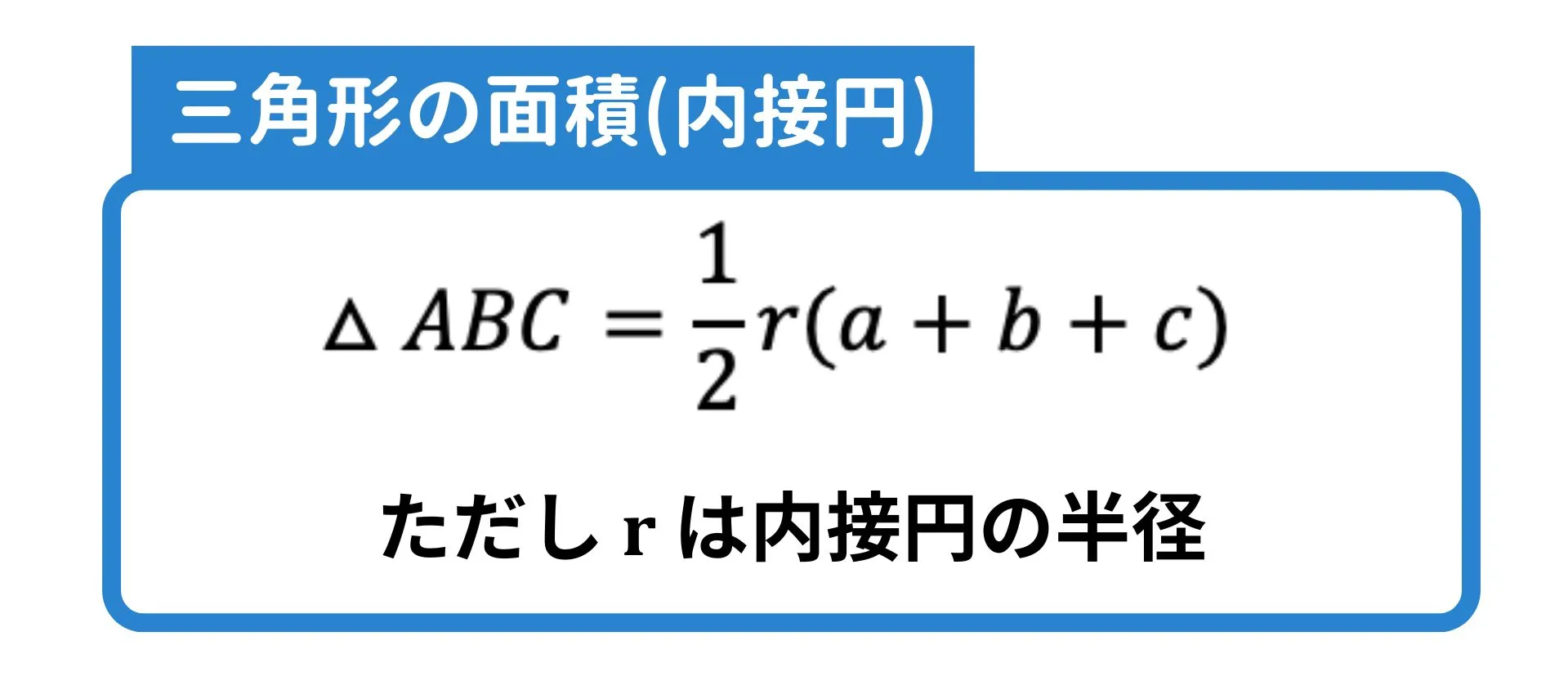

【高校生向け】3辺の長さと内接円の半径がわかっている場合

三角形の3辺がわかっていてさらに内接円の半径がわかっている場合の公式もあります。

内容としては難しくないので小中学生の方も理解できる内容だと思います。

内接円の中心をIとすると三角形の面積は

△ABC=△BCI+△ACI+△ABI

のため

△ABC=$\frac{1}{2}ar+\frac{1}{2}br+\frac{1}{2}cr$

$=\frac{1}{2}r(a+b+c)$

となります。

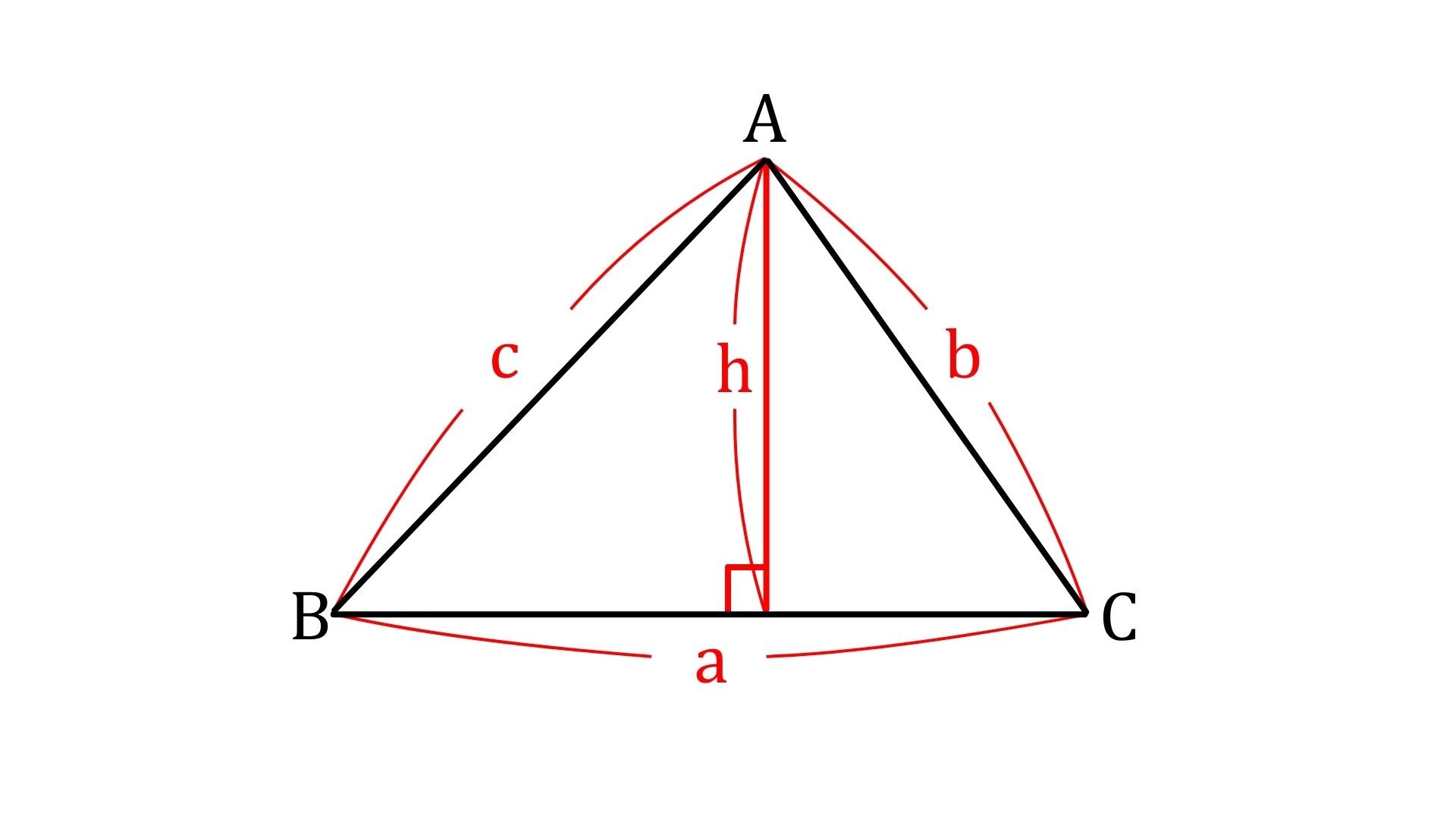

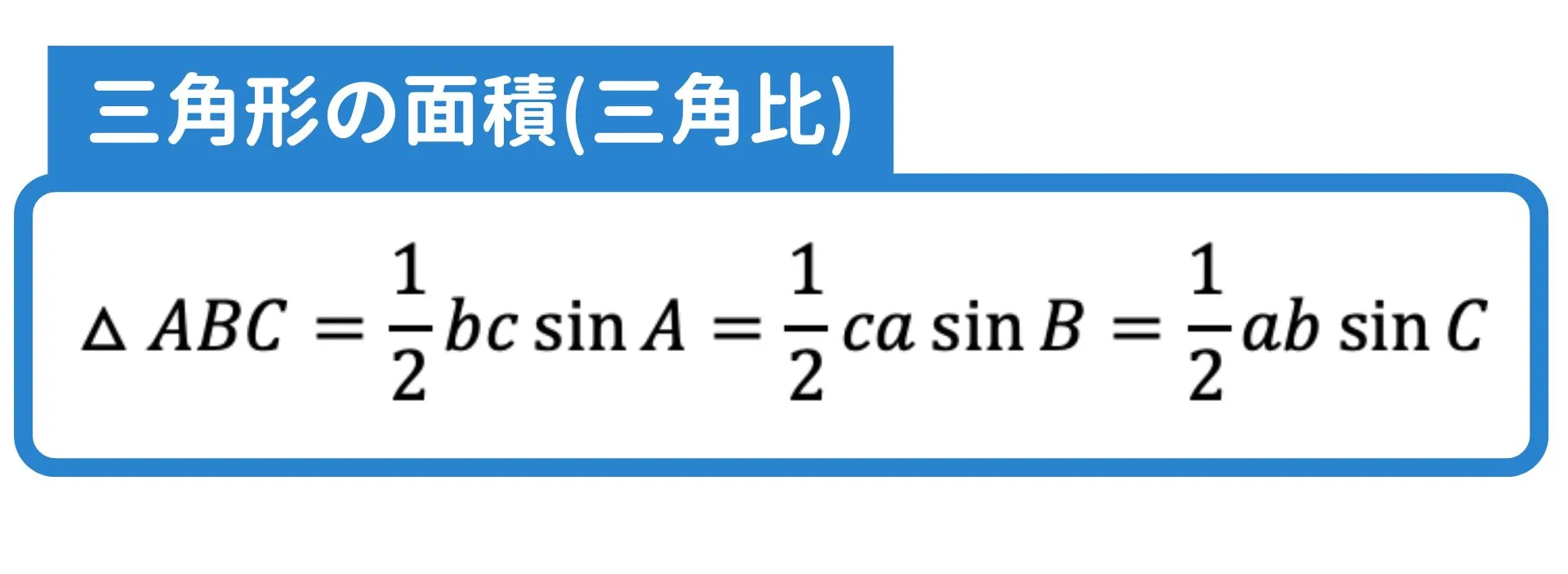

【高校生向け】2辺とその間の角がわかっている場合

2辺とその間の角がわかっている場合、三角比を使って三角形の面積を求めることができます。

三角比を理解していない方はこちらの記事を先に読むことをおすすめします。

三角比(sin, cos, tan)入門!表の使い方とわかりやすい公式の覚え方を紹介!

△ABC=$\frac{1}{2}ah$

$\sin{B}=\frac{h}{c}$なので、$h=c\sin{B}$を代入すると

△ABC=$\frac{1}{2}ac\sin{B}$

△ABC$=\frac{1}{2}bc\sin{A}=\frac{1}{2}ca\sin{B}=\frac{1}{2}ab\sin{C}$

と言えます。

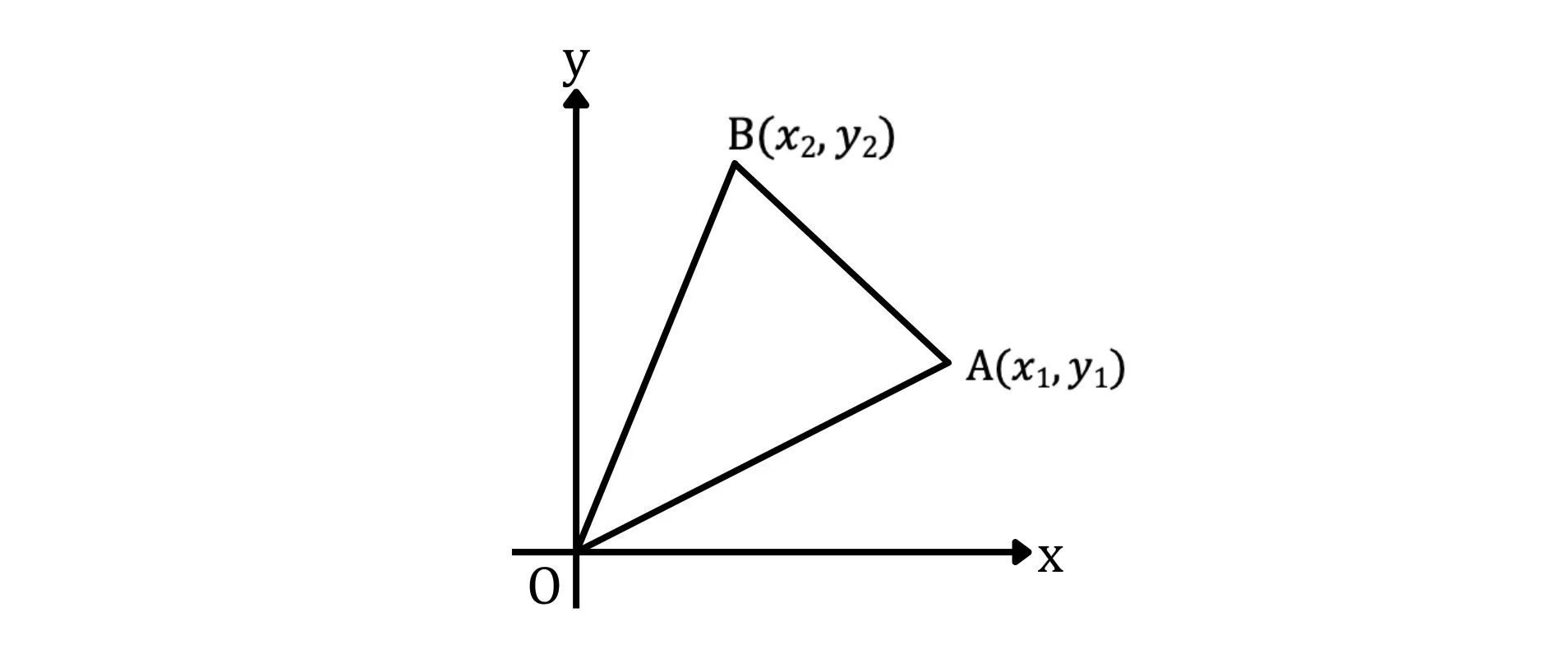

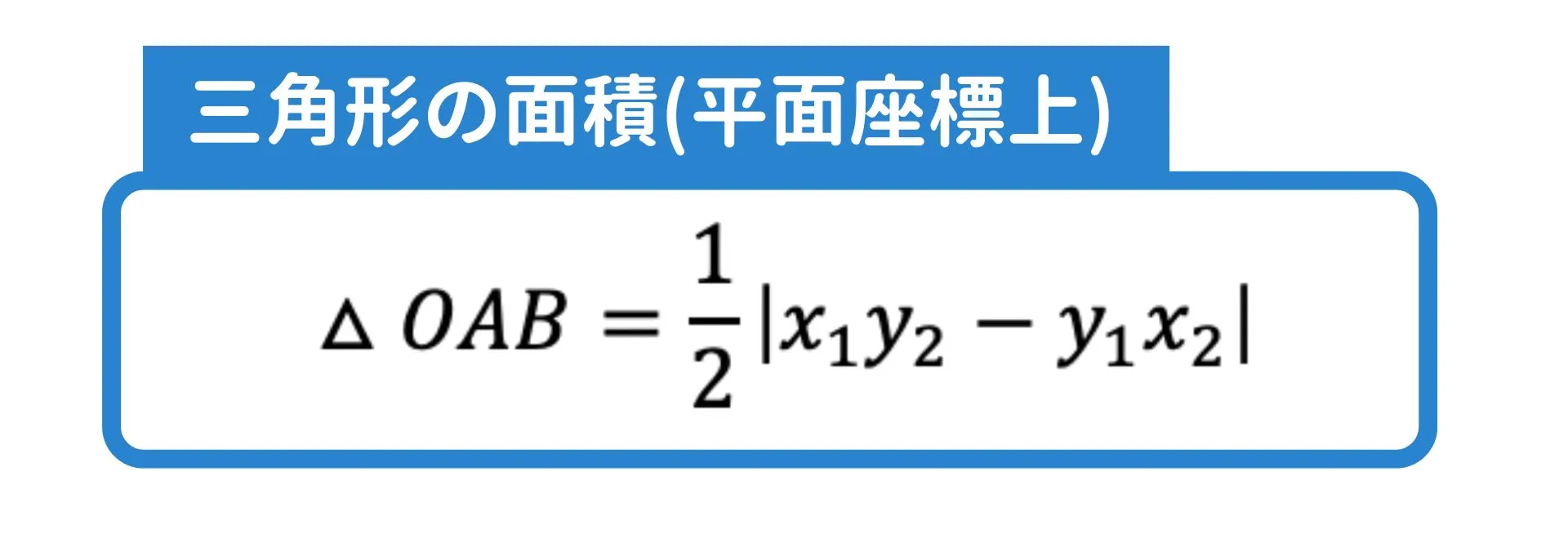

【高校生向け】平面座標上の三角形の面積の求め方

平面座標上の三角形の点がわかっている場合の面積の求め方を紹介します。

点と直線の距離を使って△OABの面積を求めていきます。

点BとOAの距離は点と直線の距離の公式より

$\frac{|y_1x_2-x_1y_2|}{\sqrt{y_1^2+(-x_1)^2}}$

また、OA=$\sqrt{x_1^2+y_1^2}$なので

△OAB=$\frac{1}{2}\sqrt{x_1^2+y_1^2}\frac{|y_1x_2-x_1y_2|}{\sqrt{y_1^2+x_1^2}}$

=$\frac{1}{2}|y_1x_2-x_1y_2|$

=$\frac{1}{2}|x_1y_2-y_1x_2|$

と表すことができます。

これは原点を含む場合の公式のため、原点を含まない三角形の場合は平行移動してから公式に当てはめるように注意してください。

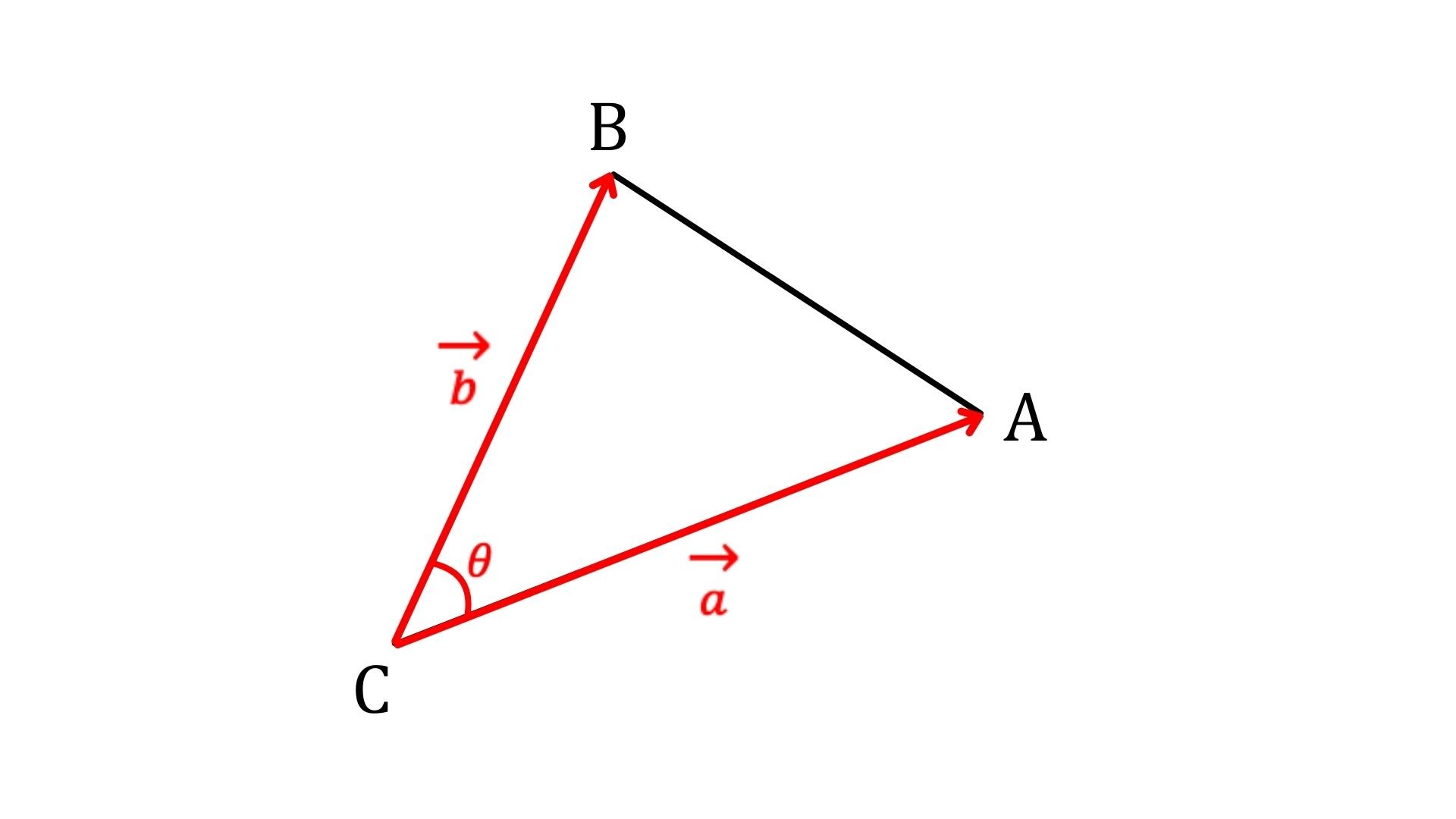

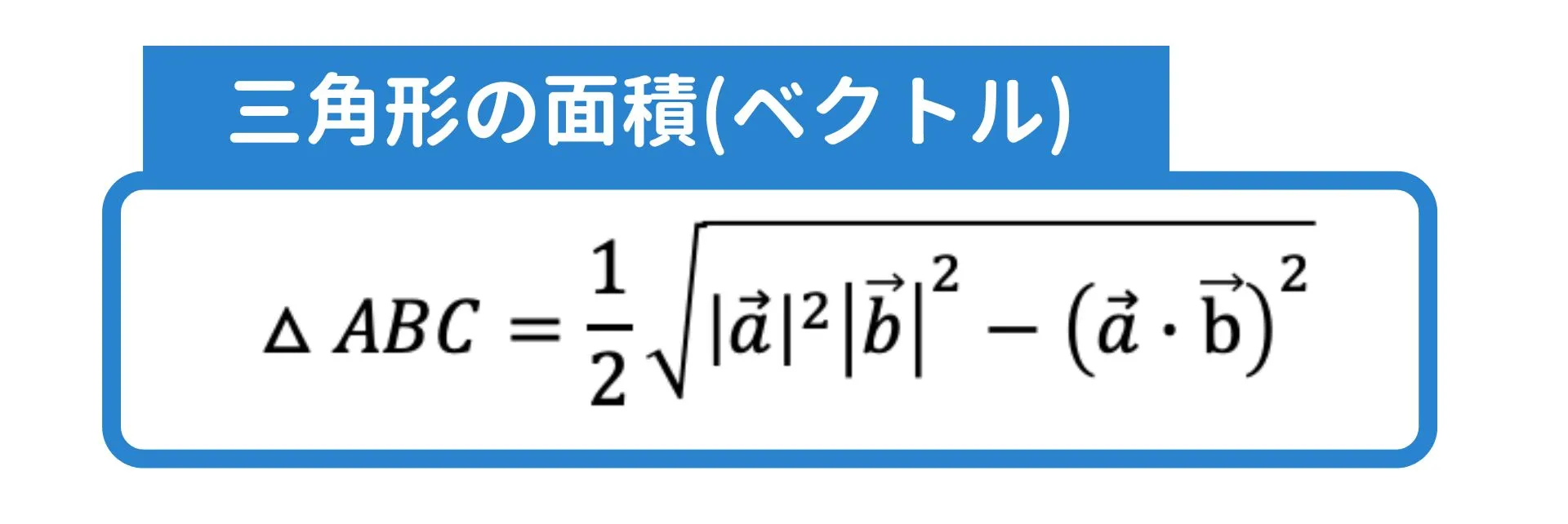

【高校生向け】ベクトルを用いた三角形の面積の求め方

三角比を用いた面積の公式より

△ABC=$\frac{1}{2}ab\sin{C}$

$=\frac{1}{2}|\vec{a}||\vec{b}|\sin{\theta}$… ①

三角形の角度なので0°<$\theta$<180°、よってsinは正の値を取るので

$\sin{\theta}=\sqrt{1-\cos^2{\theta}}$… ②

ベクトルの内積の定義から

$\vec{a}・\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos \theta$

なので

$\cos \theta~=\frac{\vec{a}・\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ … ③

①②③より整理すると

△ABC

$=\frac{1}{2}|\vec{a}||\vec{b}|\sqrt{1-(\frac{\vec{a}・\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|})^2}$

$=\frac{1}{2}|\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-(\vec{a}・\vec{b})^2}$

こちらはベクトルの成分が分かれば非常に簡単に計算できる公式で平面座標だけでなく、空間座標にも使え、非常に便利なため覚えておくとよいでしょう。

練習問題

問.底辺が4高さが2の三角形の面積を求めなさい

問.1辺が4の正三角形の面積を求めなさい

問.3辺が13,21,20の三角形の面積を求めなさい

問.3辺が6,6,4の二等辺三角形の内接円の半径が$\sqrt{2}$のとき三角形の面積を求めなさい

問.2辺が4, 6その間の角度が30°の三角形の面積を求めなさい

問.原点とA(-1,ー2,1)β(2,2,0)を頂点に持つ三角形の面積を求めなさい

まとめ

いかがでしたでしょうか。本記事では、三角形の面積の求め方について小学生で学ぶ基本的な方法から、高校生で学ぶ発展的な方法を解説しました。

小学生の皆さんは、三角形の「高さ」がどこなのか、について注目するようにしましょう。

中学生の皆さんは、三平方の定理をうまく活用してみましょう。

高校生の皆さんは、これまでの方法以外にもたくさん三角形の面積の求め方を習います。場面に合わせた解き方を選べるよう練習を積みましょう。

教室数・生徒数No.1の個別指導塾!

明光義塾では、勉強の進め方や、勉強計画の立て方など、学習の質を高めるための豊富なノウハウを持っています。お子さまの抱える課題に向き合いながら、目標に向かって効率的な勉強を行えるようサポートできます。

お子さまの現状の課題を知りたい方、お子さまの更なる成長をお考えの方は、ぜひ一度お近くの明光義塾までお気軽にご相談ください。

この記事を家族や友人に教える

あわせて読みたい記事

-

模試の勉強法とは?模試の成績の上げ方・年代別の受験への活かし方を紹介

2025.07.18

模試は志望校合格のための“羅針盤”とも言える存在です。しかし、「模試って結局どう活用したらいいの?」「成績がなかなか伸びない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、模試...

-

微分とは?微分は○○です!定義・公式・使い方を解説

2025.07.07

高校数学の教育課程で避けては通れない微分。苦手に感じていたり、つまずいたりしてしまう方も多いのではないでしょうか。 本記事では、微分とは何かという定義から、基本公式・実際の使い方・例題・応用までを、...

-

三平方の定理(ピタゴラスの定理)とは?計算の仕方と証明をやさしく解説!

2025.07.04

もくじ 三平方の定理(ピタゴラスの定理)とは? 三平方の定理(ピタゴラスの定理)の応...

タグ一覧

おすすめ記事

-

作文の書き方|小中学生向けにコツと例文+原稿用紙の正しい使い方をわかりやすく解説!

2025.07.03

作文が苦手という方は多いです。「何を書いていいかわからない」「うまく書けない」といった悩みの多くは、書き方のルールや型を知ることで解決できます。この記事では、作文の書き方を4つのステップでわかりやす...

-

【無料テンプレート付き】勉強計画の立て方|効率的な学習を実現する勉強計画表とは?

2025.07.03

「勉強しなきゃ」と思っても、いざ机に向かうと何から始めればいいかわからない…そんな経験はありませんか? 実は、成績アップに欠かせないのが“計画的な学習”です。 目標に向かって着実に前進するに...

-

【小論文の書き方】構成・テクニックを例文付きで解説!高校生向け完全ガイド

2025.06.26

「受験科目に小論文があるけれど、どうやって書けばよいかわからない」 というように、小論文に苦手意識をもつ高校生は多いのではないでしょうか。 小論文には書き方や構成の仕方...

-

自主学習のネタの決め方・ノートの書き方を解説!

2025.05.29

学校から自主学習をするようにと言われて、「何をすればいいの?」「進め方があってるのか不安」と悩まれているご家庭も多いことでしょう。 そこでこの記事では、そもそも自主学習をする目的、ネタの探し方・決め...

-

定期テスト(中間テスト・期末テスト)の勉強はいつから始める?高得点を狙える勉強法とは

2021.02.22

定期テストの勉強はいつから始めていますか?定期テストの結果は、1年の成績を大きく左右するうえ、内申にも直結します。そのため受験を視野に入れた勉強では、学力を高めることと同時に、定期テストで高...