2018.04.09 2023.10.05

生活習慣や勉強が大きく変わる!? 4月入学おめでとう!中学・高校進学の心得

春。新しい年度の始まりです。学年が上がる人にもさまざまな変化が見られますが、それ以上に変化が大きいのが小学校から中学校へ、中学校から高校へと進学する子どもたち。通学ルート、制服、勉強の内容、新しい人間関係...学習や生活の環境が大きく変わることに、不安を感じている人も多いのではないでしょうか。今回は中学進学、高校進学それぞれにおいて、知っておくべきポイントをご紹介しましょう。

規則正しい生活を心がけ

自発的な家庭学習を習慣づけよう

まず小学校から中学校に進学する場合。学習面では、授業の1時限の長さが45分から50分になり、担任教師がすべて教えるのではなく、各科目の先生がそれぞれの専門に特化した授業を行うようになります。加えて大きな変化は、定期テストがあること。小学校でも、理解度の把握のために小テストや確認テストがある学校もありますが、中学校の定期テストは、一定の範囲の理解度を確認するために行われるテストで、言葉通り、定期的に実施されます。この定期テスト結果が「内申」になります。また成績によって順位が付けられることで、心の負担に感じる子どもも少なくありません。それまで勉強が苦手だと感じていなかったはずの子が自信を喪失してしまうケースも見受けられます。そのため最初のテストでいいスタートが切れるように定期テスト対策をしっかり立て、勉強に取り組みましょう。 スタートダッシュに成功すれば自信がつき、勉強が楽しくなるはずです。入学当初は授業もゆっくり進みますが、あっという間に難易度が上がり、気がついたときにはついていくのが精一杯という状況になることも。テスト勉強だけではなく、日頃から学習する習慣をつけることが大切です。

生活面では、部活動が本格的に始まります。内容にもよりますが、家で過ごす時間よりも学校で過ごす時間の方が長くなったり、合唱コンクールや体育祭など行事にかける労力も大きくなるため、1日の時間の使い方をよく考える必要があります。中学生はまだまだ成長期ですから、1日8時間程度の睡眠時間を確保したいところ。そのうえで1日のスケジュールや過ごし方のルール、家庭学習の時間などを考えましょう。そして家庭内で共有し、ちゃんと守れているかどうかご家族が見守ってあげてください。反抗期のお子さんに頻繁に「勉強しなさい」と声をかけるのは、逆効果になることもあります。

中学では定期テストが始まり、勉強に苦手意識を持つ危険も。スタートダッシュと日頃から勉強する習慣づくりを心がけましょう。

高校入学時から大学受験を意識しておくこと。基礎学力の修得と同時に日頃から表現力や思考力、判断力などを伸ばす学びが必要です。

中学・高校は子どもの成長に重要な時期。保護者は子どもを構い過ぎず、一歩引いて成長を見守りましょう。

高校に入学したら大学受験を意識。

保護者は関与しすぎず、自立のサポートを

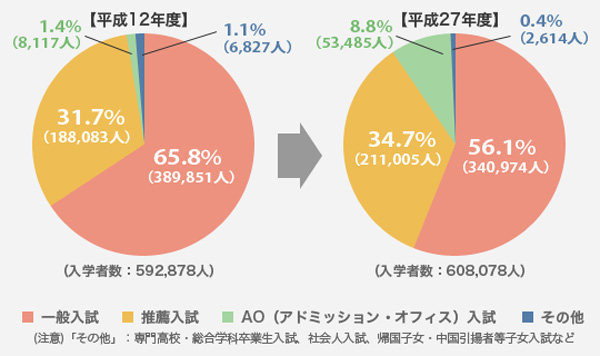

一方高校進学の場合。学校にもよりますが、高校では毎朝小テストが実施されることが珍しくありません。また毎日宿題が出たり、単語調べなどの予習が課されるなど勉強面の負担が増大。生活面では部活動の時間が長くなったり、通学の距離が伸びるなど、中学までと比較するととても忙しくなるのが一般的。中学時代以上に、時間の使い方をよく考えることが必要です。高校に入学したら、すぐに考え始めたいのが大学受験です。その理由の1つが、大学入試の多様化です。今は大学に進学する学生のうち、半数以上がAO入試・推薦で入学しており、1年生の1学期から3年生の1学期までの成績が判断材料になります。

平成12年度(AO入試調査開始年度)に比べて、AO入試、推薦入試を経由した入学者が大きく増加しており、入試方法の多様化が進んでいる。(大学入学選抜改革に関する資料 - 文部科学省)

2020年度からの教育改革に伴う大学入試改革により、多様な入試制度が設けられることが予想されるので普段の学校生活や定期テストの結果はさらに大事になっていきます。一発勝負に近い一般入試とは異なり、日頃の努力の積み上げを評価してもらえるので、狙えるのであれば使わない手はありません。受験生になったときに複数の選択肢を残しておけるよう、1年生のときから意識しておきましょう。

2つめの理由は、高校1年生の秋には文系・理系のコース選択※1をしなくてはならないため。この選択によって2年次以降の履修科目・授業時間数が変わりますので、入試直前に変更することは大変厳しいです。将来の夢や、職業をしっかり考えたうえで、慎重に選ぶ必要があります。なお大学入試改革への対応としては、基礎学力の修得と同時に、日頃から表現力や思考力、判断力を伸ばす学びを日々心がけましょう。

高校生ともなれば、自己責任でいろいろな行動ができる時期。保護者は関与しすぎないことが大切です。大学受験の情報なども、学校の情報室などを利用すれば生徒自身で集められるはず。「そろそろ志望校を決めないとね」などの声かけ程度にとどめ、本人が自ら高校生活を楽しめるよう自立を促してあげてください。

- 文理選択のタイミングが学校によって時期が異なる場合もあります。

この記事を家族や友人に教える

明光2020教育改革室

岡田直将

変化に負担を感じる子どもに寄り添うサポートを

この時期は、大きな環境の変化からの負担を理解してあげる保護者のサポートが重要です。前述の通り、小学校から中学校、中学校から高校と進学することは、お子さんにとってはとても大きな変化です。「がんばれ、がんばれ」と励ますことも大切ですが、「大変だよね、大丈夫?」と寄りそってあげることを意識してください。家族の存在が精神的な支えになり、気持ちを落ち着かせる居場所になるはずです。

あわせて読みたい記事

-

進路相談の相手は誰にすべき? 保護者アンケートで見る進路相談の実態

2023.10.09

お子さまの進路の選択は、人生の分岐点になるため重要といえます。どのように決断するべきか悩むご家庭も多いでしょう。個別指導の明光義塾では2017年9月に、中学生または高校生のお子さまをもつ全国...

-

勉強を始めようにも、何から手をつければよいかわからないときや、やるべきことがわかっているつもりでもモチベーションが上がらないときはありませんか。 勉強を確実にこなしていくためには、勉強計画を...

-

模試だと点数が取れないのはなぜ?模試や入試で点数が取れるようになる勉強法

2023.10.10

定期テストでは点数が取れているのに、模試になるとあまりよい点数が取れないという受験生は少なくないようです。原因が分からないと自信が持てなくなり、勉強へのモチベーションが下がってしまうかもしれ...

タグ一覧

- #保護者向け

- #高校受験

- #勉強法

- #大学受験

- #アンケート

- #中学受験

- #勉強効率

- #接し方

- #集中力

- #インタビュー

- #勉強計画

- #塾

- #教育改革

- #勉強時間

- #英語

- #日常生活

- #勉強環境

- #夏休み

- #数学

- #進路選択

- #体調管理

- #定期テスト

- #習慣化

- #食べもの

- #復習

- #費用

- #面接

- #学生生活

- #模試

- #部活

- #教室紹介

- #習い事

- #記憶力

- #進学

- #スマホ

- #モチベーション

- #偏差値

- #受験前

- #国語

- #推薦

- #算数

- #自由研究

- #褒め方

- #ルール

- #一般入試

- #内申点

- #叱り方

- #学校生活

- #料理

- #新学年

- #総合型入試

- #通知表

- #個別指導

- #小論文

- #理科

- #社会

- #自分らしさを仕事にする

- #計画

- #読書感想文

おすすめ記事

-

中学受験で重要な算数対策とは?算数嫌いにさせない学習方法

2023.10.05

中学受験の科目の中でも、算数は苦手意識を持つ受験生が多い科目といえるでしょう。 中学受験を成功させるためには、算数を苦手科目にせず、合格に向けて着実に実力をつけていくことが大切です。 現在の...

-

高校受験の塾選びのポイントを解説!失敗しないための注意点も紹介!

2023.10.20

高校受験に向けて、塾に通いたいと考える人や、受験生のお子さまを塾に通わせることを検討する保護者は多いでしょう。 しかし一口に塾といっても数が多いため、どこを選ぶか悩んでしまう人も少なくありま...

-

大学受験の費用はどのくらい?内訳や費用を抑えて合格するコツ

2023.10.05

【2021/12/28更新】大学受験のしくみは以前より複雑化しています。勉強をがんばる受験生本人だけでなく、保護者のサポートも重要になってきています。 最近では、現役合格を目指して複数の大学...

-

【中学生必見!】中間・期末テスト勉強の時間や計画の立て方、点数を上げる勉強法を紹介

2023.10.05

「テストに備えてちゃんと勉強しているのになかなか点数が上がらない」、「部活で忙しくて中間・期末テストの勉強時間が取れない」このような悩みを抱えていませんか? ...

-

授業中の腹ペコ対策! 子どもが自分で仕上げる『塾前ごはん』

2023.10.09

勉強や部活を頑張るお子さんたちは食欲旺盛。塾で帰りが遅くなる日には、夕方に軽食を摂らせてあげたいと考える保護者は多いのではないでしょうか。 今回は、...